勉強していても、全然成績が伸びない…

どうやったら成績が伸びるんだろう…

このようなことを考えていませんか?

この記事では、勉強をしても成績が伸び悩む理由とその対処法をタイプごとにまとめました!ぜひ最後までご覧くださいね。

・成績が伸び悩む人は、参考書のレベルがあっていなかったり、勉強の質が良くないなど原因がある

・対処法は、それぞれのタイプごとに異なる

・まずは自己分析からはじめることが大切

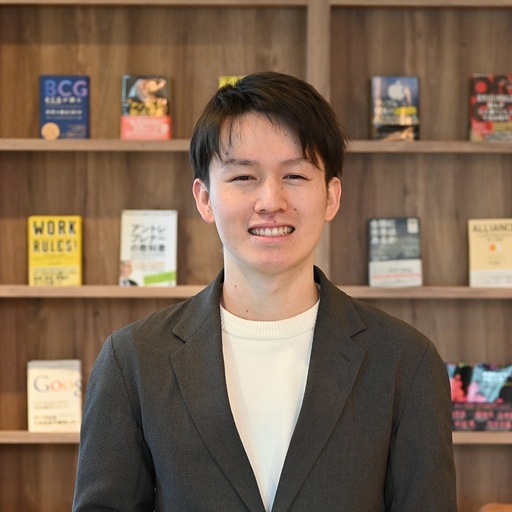

独学で東北大学医学部に現役合格。指導経験の中で、“塾外の時間”の使い方こそが成績向上の鍵だと気づき、168時間に着目したオンライン学習管理塾「168塾」、東北大専門塾「Elevate」を創設。全国の受験生を支援している。

詳しくはこちら

現在は東北大学大学院加齢医学研究所にて、脳科学と教育を融合させた研究を行うと同時に、東北大学病院 認知症外来で診療に携わる現役医師でもある。学術と現場の両視点から、「自走力を育む学習法」の確立を目指し、受験にとどまらない“生きるための学び”を提唱。

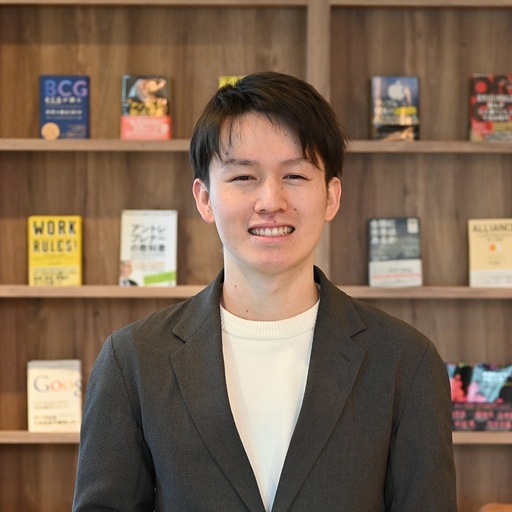

東北大学教育学部在学中、自身の浪人体験から、モチベーション支援や学習戦略の大切さに気付き、オンライン学習管理塾「168塾」と東北大専門塾「Elevate」を共同創設し、IT技術を活用した学習管理で全国の受験生を支援している。

もっと詳しく

現在は教育メディア「#スタシェア」の運営を行いながら、プロダクト開発と現場支援を両輪に、学びの選択肢と質の向上に取り組む。

勉強しても成績が上がらないと焦る前に…

お子様

お子様勉強しているはずなのに、全然成績が伸び悩んでる…。自分って勉強の才能ないのかな…

こんなことを考えてはいませんか?

成績を上げられないのには理由があります。焦る前に、自分の原因を把握して、対処することで成績を伸ばしていくことは可能です。

まずは自分が成績を伸ばせていない原因を見つけるところから始めましょう。

勉強しても成績が上がらない理由

勉強しても成績が上がらない原因を4つタイプ別にご紹介します。

- 勉強の質が良くない

- 参考書のレベルが合っていない

- 復習ができていない

- 実は勉強量が足りてない

1.勉強の質が良くない

正しい勉強法と勉強量、そして勉強の質の掛け合わせによって成績の伸びは変わります。

正しい勉強法でたくさん勉強をこなしていても成績が伸び悩んでいる場合は、勉強の質がよくないことが原因として考えられます。

- ぼーっとした状態で勉強はしてないか

- 6時間以上、十分に睡眠は取れているか

- スマホを触りながら勉強してないか

- 動画や音楽を見たり聞いたりしながら勉強をしていないか

この中で当てはまっているものはありませんか?

当てはまっている人は質の高い勉強ができていない可能性があります。勉強の質を高めるための行動リストは後ほどご紹介します。

2.参考書のレベルが合っていない

次に、自分の実力にあってない参考書を使用して勉強している人です。

自分の実力以上の参考書を使っている人と自分の実力よりも難易度の低い参考書を使っている人の2パターンがあります。

①実力以上の参考書を使っている人…基礎基本ができていない状態で難しい問題を解いているような状態で、基礎基本が身につかない

②実力よりも難易度の低い参考書を使っている人…自分が知っていることや、身についていることを繰り返していて新しい範囲やより難易度の高い応用問題などに手をつけていないがために成績が伸び悩んでいるというケースが考えられます。

基本的に基礎が固まっていたら、成績は伸びていきます。なので、成績が伸び悩んでいるということは①のケースである可能性が高いことが考えられます。

難関大学に合格するレベルを目指していて、伸び悩んでいる場合は②のケースであることもあるでしょう。ただし、背伸びして実力とかけ離れている参考書を勉強しても身につかないので注意してくださいね。

3.復習ができていない

薄く広く勉強しすぎていて、反復して演習ができていないことが伸び悩んでいる原因かもしれません。

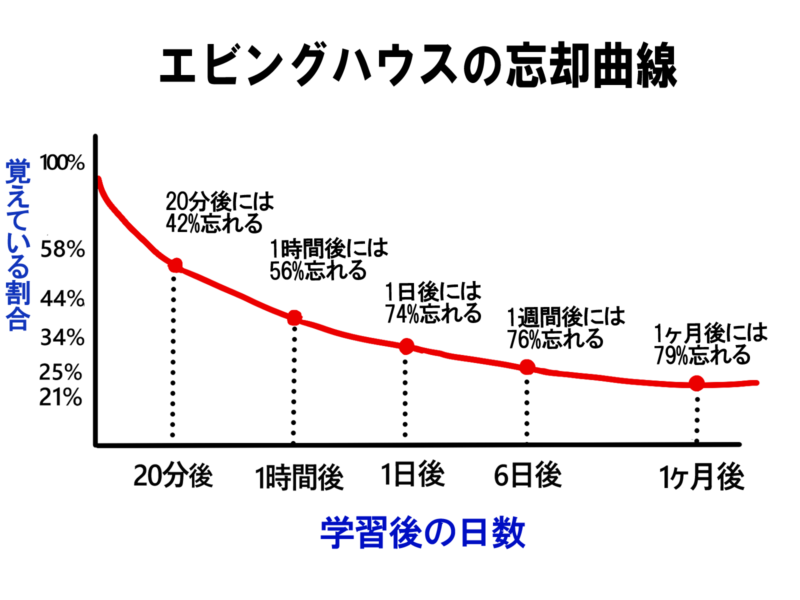

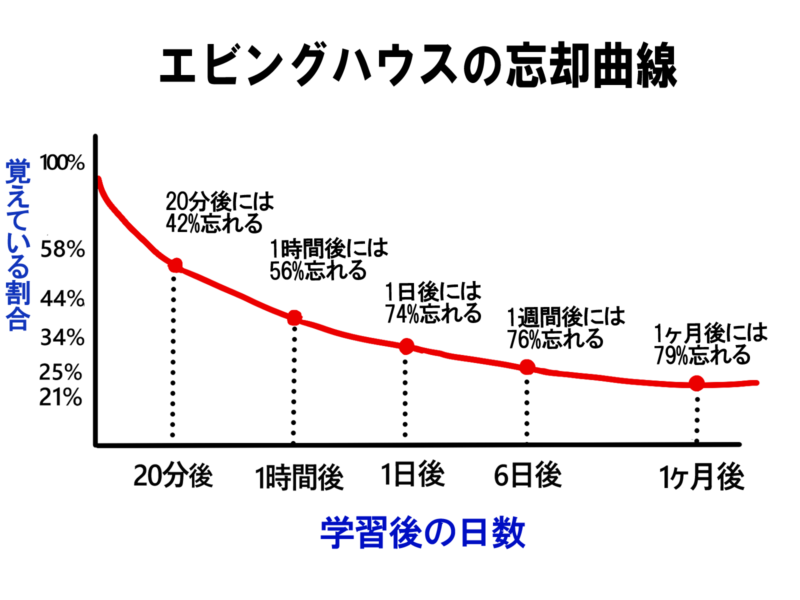

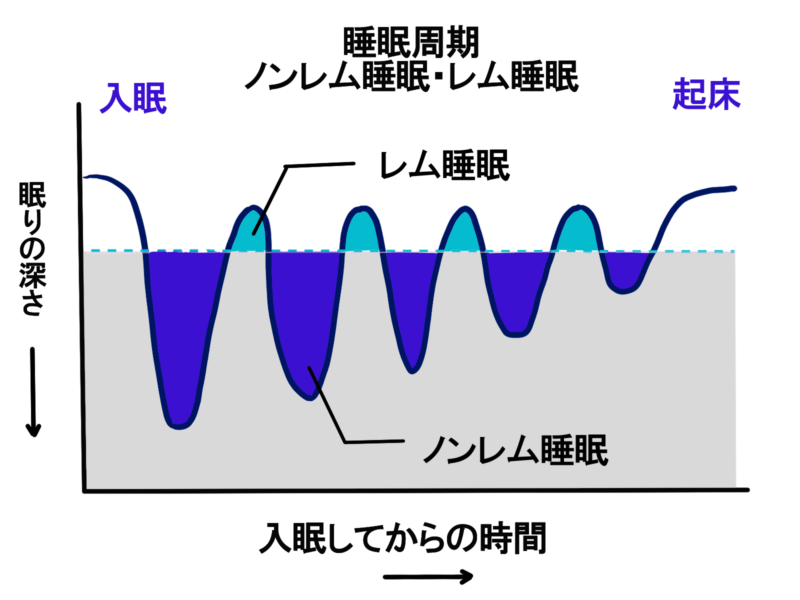

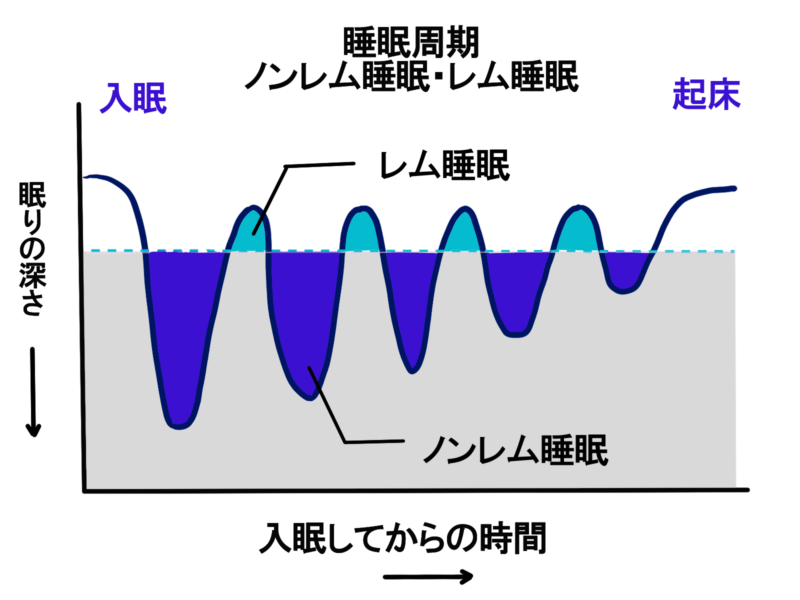

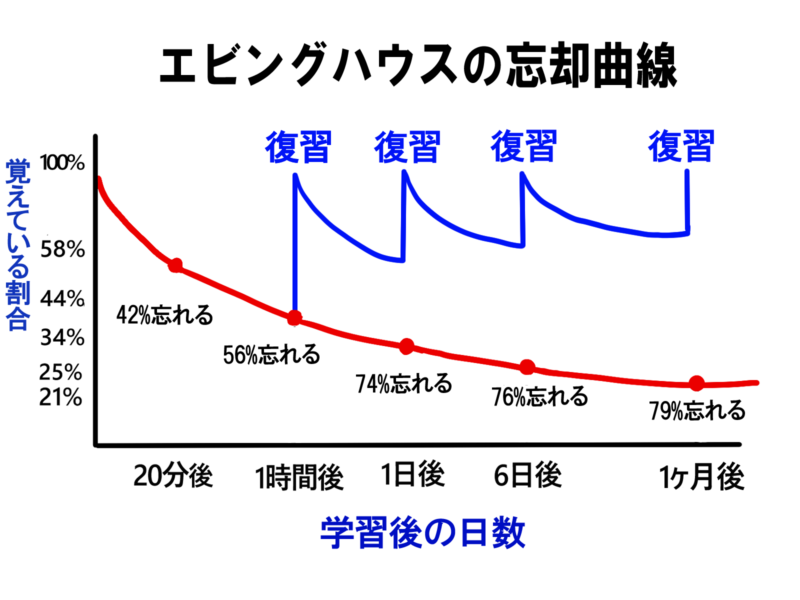

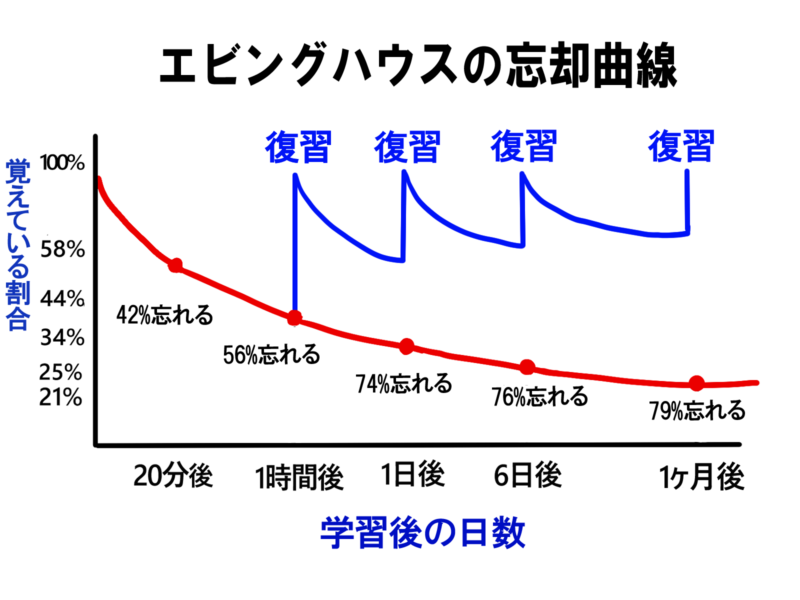

このグラフをご存知ですか?

人間の記憶は1時間後には56%を忘れていて、1日後には74%忘れていきます。復習の習慣がないと、勉強したものがどんどん記憶から抜けていき、成績も伸び悩むという可能性が考えられます。

4.実は勉強量が足りてない

自分では勉強している!と思っていても、ライバルと比べたら勉強量が足りていないかもしれません。

この記事を書いている筆者は、県でトップの進学校に通っていましたが驚くほどにみんな勉強への執着心や努力の基準値が高いです。

高校在学時代、東大、京大、旧帝大、早慶など難関大学に進学する人は、とてつもないハードワークをしていました。部活で疲れていても毎日欠かさず、図書館に通って閉まるまで勉強している人もたくさんいました。「学年+1時間」を目安に勉強しろと学校では言われていましたね…。

毎日、淡々と辛いと感じる勉強量をこなせる人がぐんぐん成績を伸ばしていきます。努力の基準値が低い人は、今のままだと成績を伸ばしていくことは難しいかもしれません。

【おすすめオンライン塾】

毎日の学習計画から進捗管理まで、

すべてプロにお任せできるオンライン学習管理塾「168塾」

専用アプリで24時間サポートし、勉強の習慣化と成績アップを実現します。

「ゼロから逆転合格できる」

1日単位で勉強を管理

無料相談は公式LINEから

勉強しても成績が上がらないタイプ別の行動リストをご紹介

さてここまで成績が伸び悩んでいる原因についてご紹介してきました。

それでは次に、原因別の行動リストをご紹介します。どれかに当てはまる人はぜひこの行動を試して、習慣化させていくことで変化があると思います。

1.勉強の質が良くない人におすすめの行動リスト

勉強の質を高めるための方法はたくさんありますが、おすすめの方法を一部ご紹介していきます!

- 最低、6時間良質な睡眠をしっかりとる

- スマホは部屋に持ち込まない

- Youtubeをながら見したり、日本語歌詞の音楽を聞かない

- カフェインを効果的に、取り入れる

最低6時間良質な睡眠をしっかりとる

どんなに忙しくても、睡眠をしっかりとることは大切です。

特に入眠後の数十分が大切と言われています。質を高めるためにできることとして、寝る前に電子機器を使わないことや寝る2~3時間前に入浴するなどできる工夫がたくさんあります。

人によって最適な睡眠時間は異なりますが、最低でも6時間は寝られるような生活習慣をつくっていきましょう。

スマホは部屋に持ち込まない

勉強の誘惑から身を守るためにも、スマホを部屋に持ち込まないことをおすすめします。

友達からのメッセージや、instagram、TiktokなどのSNSを開きたくなったり、スマホを部屋に持ち込むことで、勉強の量、質共に悪いことがたくさんあります。

スマホ勉強机の上に置いておくだけで、無意識に勉強への意識が薄れてしまうので勉強だけに集中したい人は部屋に持ち込まないことを意識しましょう。

Youtubeをながら見したり、日本語歌詞の音楽を聞かない

やっている人はいませんか?

ゲーム実況を流しながら勉強したり、ライブ映像を流しながら勉強していたり。

動画音声や音楽の内容を掴めているということは、それだけ勉強への集中力が奪われているということでもあります。

ただ中には音楽を聴く方が集中できるという人もいると思います。音楽を聞いた方が気分が乗って勉強量が増えるなら、それは否定はしません。ただ日本語の歌詞を聞くのは意識が拡散してしまいますのでおすすめできません。

BGMミュージックや、洋楽など歌詞に意識が持っていかれないような音楽を聞くようにしましょう。

音楽×勉強についてはこちらの記事をご覧ください!

カフェインを効果的に取り入れる

コーヒーやお茶などに多く含まれるカフェインには、以下のような効果があることが研究の結果明らかになっています。

カフェインには注意力・集中力を向上させる作用があります。カフェイン摂取直後に認知機能テストを実施す

ネスレ日本ーカフェインと脳の働き

ると反応時間が短縮し、注意力や集中力などの認知機能が高くなります。カフェインによる計算能力の向上は摂取後30分くらいから現れ、1時間後にピークとなり、その後、数時間効果が続きます。

勉強に集中するために、カフェインを取るのはおすすめの方法です。注意力や集中力が高まるだけでなく、疲れている時には眠気覚ましにもなります。

ただ寝る直前に飲むとカフェインん効果で脳が覚醒してしまい睡眠の質が下がってしまいます。そのため寝る時間の4時間前にはカフェインを摂らないことをおすすめします。

2.参考書のレベルが合っていない人におすすめの行動リスト

次に参考書のレベルが合ってない人におすすめの行動リストです。

- まず自分のレベルをちゃんと把握する

- 今持っている参考書のレベルを調べる

- 合っていなかったら、自分に合うレベルを選択する

まずは模試の成績をもとに自分の客観的な実力を把握します。複数回の模試の全国偏差値の平均を指標にするのがおすすめです。

目標の志望校を意識せずに、まずは背伸びをせずに自分の実力を評価しましょう。

今、勉強している参考書はどのようなレベルの使用者を対象とした参考書なのかを確認します。例えば、「国公立大学合格レベル」「難関大学合格レベル」など大学のレベルごとに難易度を表記している参考書もあります。

よくわからない人は、Amazonや楽天などの口コミ・レビューを参考にすると良いと思います。

自分の実力と、今使っている参考書のレベルが把握できました。

参考書の購入する際の判断基準とは?

自分に合う参考書ってどうやって判断すればいいの…?

そんなことを思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こんな参考書は買ってはいけない判断基準をご紹介します。

- 全てのパートでまったく問題が解けないほど難易度が高い

- 一度見たら、ほとんど正解できるくらい簡単

- 解説がスカスカで、解き方を理解するのに時間がかかる

- イラストや表現の相性が悪い

- 残り時間で1周もできないくらい情報量が多い

また参考書選びでは解説の充実度や、履修範囲の網羅度、イラストの相性など考えるべきポイントがたくさんあります。実際に本屋で中身を確認してからご購入することをおすすめします。

3.復習ができていない人におすすめの行動リスト

先ほどエビングハウスの忘却曲線をもとにご説明しましたが、同じ内容を何回も復習をしないと定着することはありません。復習方法の理想的なやり方はこのイメージです。

授業を受けた1時間後に教科書の内容を見返す。翌日の夜に昨日勉強した内容を思い出してみる。土日に1週間の勉強内容の復習を行い、1ヶ月後に忘れていないかをチェックする時間を取る。

このように何回も分けて勉強をすることによって、記憶に残すことが可能になります。

復習を制するものは受験を制すだと思って、復習を取り入れた学習計画を立ててみてくださいね。

4.実は勉強量が足りてない人におすすめの行動リスト

頑張って勉強しているはずなのに足りてないのかな…

そう思った方、安心してください。今日から変えていけば大丈夫です。

おすすめの行動リストはこちら

- 時間数じゃなく、どれだけ進んだかで進捗を測るようにする

- 毎日の勉強時間をノートに記録する

- 同じ志望校を目指している人がどれだけ勉強しているかを把握する

5. 効率的に成績を伸ばすための学習習慣6つ

ここまで学年ごとのポイントを見てきましたが、どの学年にも共通して重要な習慣があります。成績アップを目指す方は、以下の6つを意識してみましょう。

- 学習目標を具体的にする

「○○高校に合格したい」「数学のテストで80点を取る」など、明確なゴールがあるとやる気も維持しやすくなります。 - 学習計画を細分化する

大きな目標をさらに小さく区切って「やるべきこと」を明確にし、日々着実に進めていきましょう。 - 定期的に学習状況を振り返る

ノートやアプリなどで進捗を管理し、「どこでつまずいたか」をこまめに確認。修正すべき点を早めに洗い出すことが重要です。 - 学習環境を整える

机の周りは必要最低限のものだけにし、スマホやゲームなどの誘惑を避けやすい環境を作りましょう。 - 学習のアウトプットを意識する

ただ読む・書くだけでなく、問題演習や人に教えるなど、アウトプット重視の学習を取り入れると定着率が高まります。 - モチベーションを保つ工夫

時にはご褒美を用意したり、仲間と勉強会を開いたりするなど、自分に合った方法で継続的に学習を続けられる仕組みを作ります。

さてここまで勉強しても成績が上がらない理由を解説してきました。

勉強しているはずなのに成績が上がるのが感じられないと、焦って何も手をつけられなくなるということもあるかもしれません。

でも、しっかり手順を踏んで正しい勉強法に近づけていけば、成績は上がっていきます。まずは自分の状態を見つめ直すことから始めてみてくださいね!

6. まとめ

成績が思うように上がらないと感じる原因は人それぞれですが、共通して言えるのは「学習スタイルの再点検と改善」が必要だということです。

小学生の場合は基礎固めと学習習慣づくり、中学生は科目ごとの特性を踏まえた学習計画、高校生は自主性と計画性が鍵を握ります。そして、どの学年でも、日々の学習サイクルを意識して継続することが成績アップへの近道です。

しかし、「具体的にどう学習計画を立てればいいの?」「どこが自分の苦手分野なのかわからない…」と一人で悩むことも多いでしょう。そうしたときは、自分に合った学習指導を受けることが最も効果的です。

168塾で効率的な成績アップを目指そう

もし「何から始めればいいのか」「自分に合った学習スタイルがわからない」と感じているなら、ぜひ168塾のサービスをチェックしてみてください。個々の学習状況や目標に合わせた指導に定評があり、多くの生徒が着実に成績を伸ばしている実績があります。

- 一人ひとりのペースに合わせたカリキュラム

無理のない計画設定で、確実に力をつけられます。 - オンライン対応で通いやすい

忙しいスケジュールでも柔軟に学習できる環境が整っています。 - プロ講師による丁寧な指導

学習内容だけでなく、勉強法やスケジュール管理も徹底サポート。

あなたのやる気と正しい学習法が合わさったとき、成績は必ず上昇していきます。「一人で勉強していても成果が出ない」と感じたら、勉強スタイルを見直すチャンスです。ぜひ168塾公式サイトで詳細を確認し、理想の成績アップを実現してください。