授業中にどうしても眠くなってしまう…

集中しようと思っても気づけばうとうとしちゃう…

そんな悩みを抱えていませんか?

授業中に眠気と戦うのは多くの人が経験することですが、眠気はちょっとした工夫で防ぐことができます。

本記事では、授業中の眠気を防ぐための効果的な方法をご紹介します。

ライター

ライター日常生活で取り入れやすいコツばかりなので、今日から実践してみましょう!

独学で東北大学医学部に現役合格。指導経験の中で、“塾外の時間”の使い方こそが成績向上の鍵だと気づき、168時間に着目したオンライン学習管理塾「168塾」、東北大専門塾「Elevate」を創設。全国の受験生を支援している。

詳しくはこちら

現在は東北大学大学院加齢医学研究所にて、脳科学と教育を融合させた研究を行うと同時に、東北大学病院 認知症外来で診療に携わる現役医師でもある。学術と現場の両視点から、「自走力を育む学習法」の確立を目指し、受験にとどまらない“生きるための学び”を提唱。

東北大学教育学部在学中、自身の浪人体験から、モチベーション支援や学習戦略の大切さに気付き、オンライン学習管理塾「168塾」と東北大専門塾「Elevate」を共同創設し、IT技術を活用した学習管理で全国の受験生を支援している。

もっと詳しく

現在は教育メディア「#スタシェア」の運営を行いながら、プロダクト開発と現場支援を両輪に、学びの選択肢と質の向上に取り組む。

授業中に眠くなってしまう原因

授業中に眠くなった時の対処法を考えることも大切ですが、その前になぜ眠くなってしまうのか、原因についても考えてみましょう。対処療法だけではなく根本的な改善を図ることが大切です。

①睡眠不足

当たり前のことですが、十分な睡眠が取れていないと日中の集中力が低下し、授業中に眠気を感じやすくなります。

特に成長期の子ども(10代)は8~10時間の睡眠が推奨されています。

睡眠時間はいわば「脳のお掃除時間」であり、寝ている間に老廃物が排出されることで、翌日からの活動において正常な機能を果たします。

ワシントン州立大学の研究チームの調査によると、6時間睡眠を繰り返すことは2日徹夜した場合と同じくらい認知機能を低下させてしまうことが分かっており、睡眠が脳機能においても健康面においても重要であるといえます。

②生活リズムの乱れ

規則正しい生活リズムは眠気を防ぐ基本ですが、ついついスマホをいじっていて夜更かしをしてしまっている人も多いのではないでしょうか。

就寝時間や起床時間がバラバラだと体内時計が乱れ、日中の眠気や集中力低下を引き起こします。受験期において、最も集中力を発揮したい試験時間に眠気を感じてしまう事態を引き起こしかねないため、生活リズムの乱れは早急に改善しましょう。

生活リズムを改善し、身体が適応するまでには時間がかかります。受験直前ではなく、早めの改善を心がけましょう。

③血糖値の上昇

食事後に血糖値が急上昇すると、一時的な眠気を引き起こします。いわゆる「血糖値スパイク」と言われる状態です。特に昼食後は、消化にエネルギーが使われるため、眠気を感じやすい時間帯ですので、糖質を多く含んだ食品の食べすぎ飲みすぎに注意しましょう。

④学習環境

室温が高すぎたり、空気がこもっていたりすると、眠気が増します。服装で寒暖調整をしたり、定期的な換気を心がけましょう。同じ姿勢を長時間続けることも眠気を誘う原因の1つとなりますので、休み時間に意識して身体を動かすなど、眠気を取り除く行動を意識しましょう。

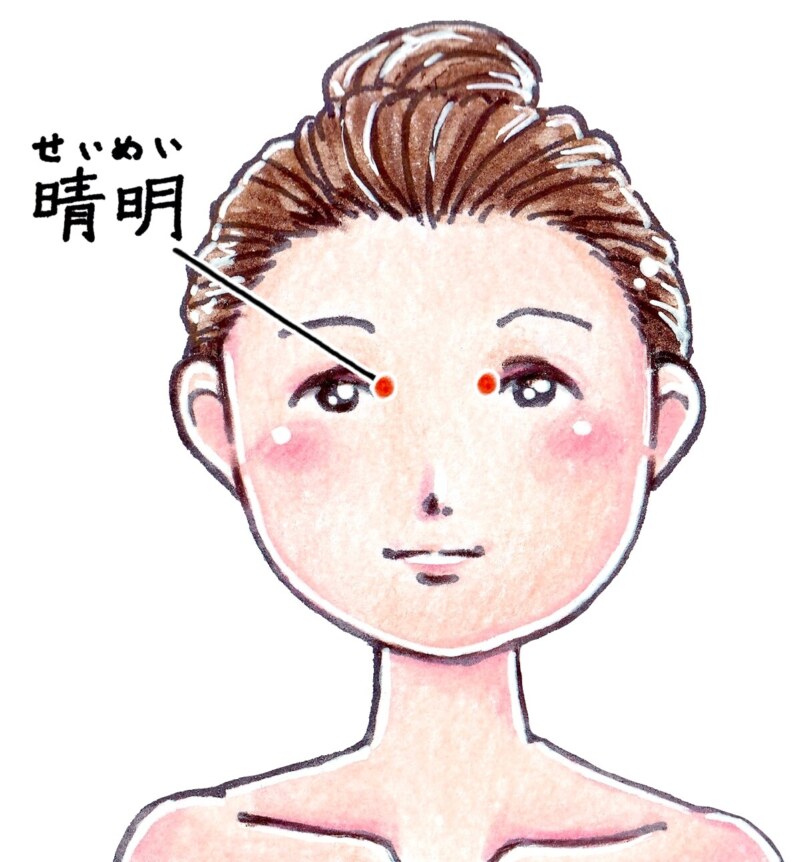

授業中眠くならない方法(1)眠気覚ましのツボを押す

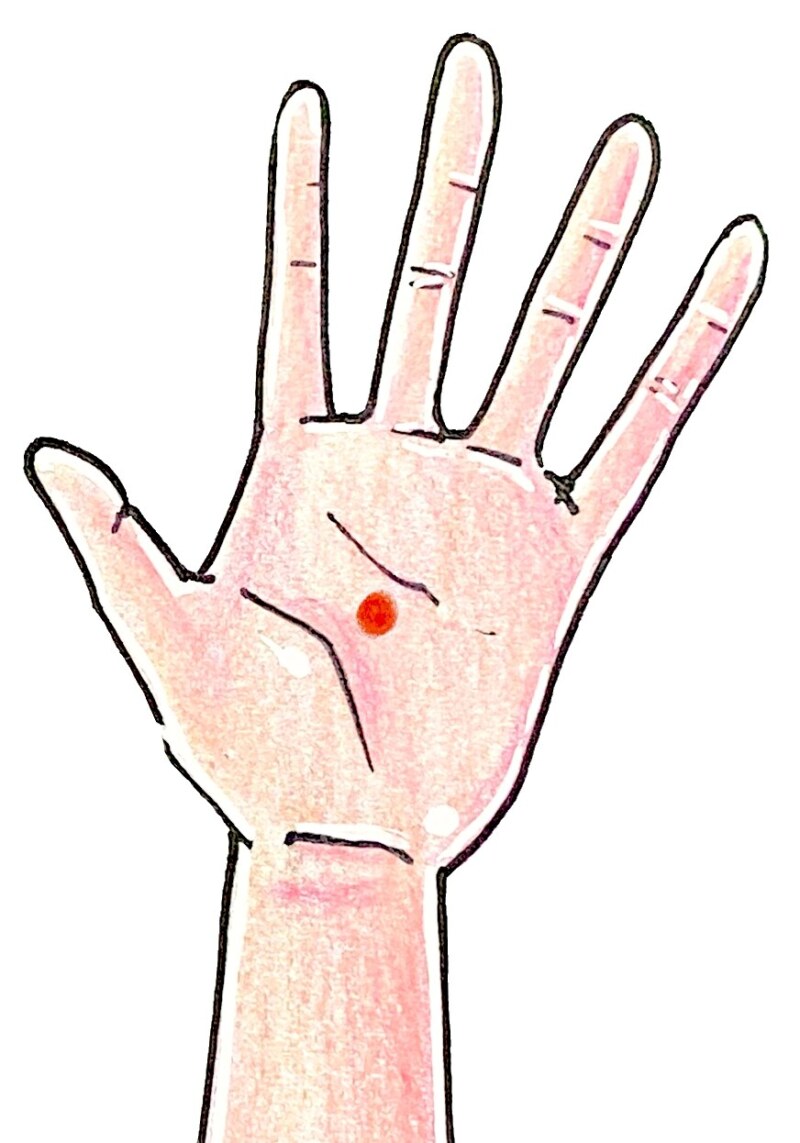

授業中に眠気を感じたとき、眠気覚ましのツボを押してみましょう。ツボ押しは、周りに迷惑をかけず授業中でも実践することができます。各部位によって効果が異なりますので、以下5つのツボを試してみてください。

ツボを押すときには、ぐいぐいと力強く押すことで効果が出やすくなります。

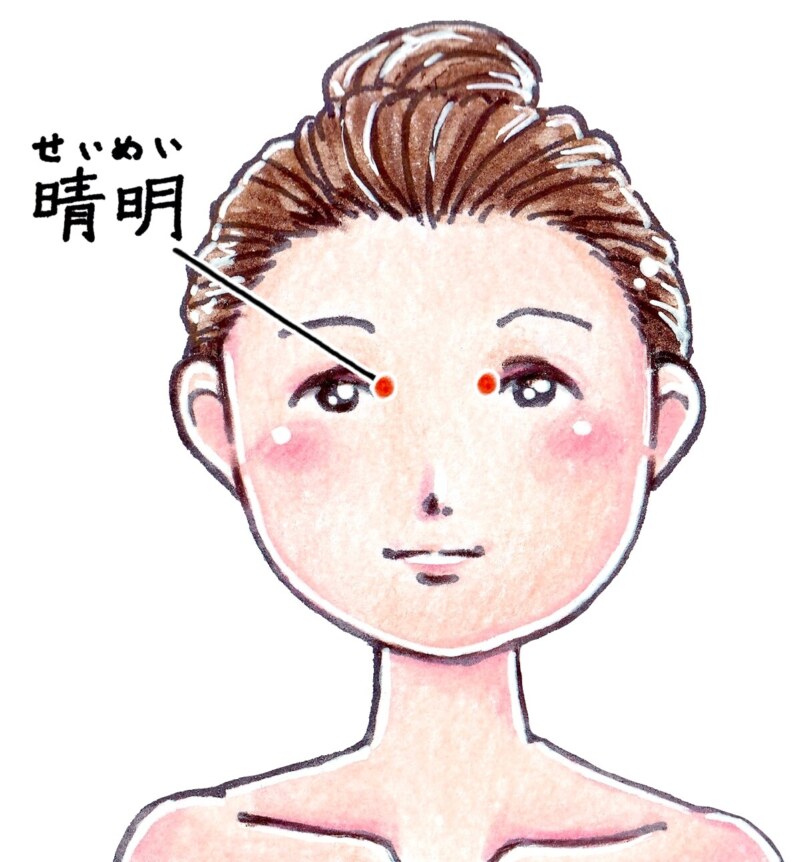

①晴明(せいめい)

目頭の内側にあるツボで、軽く押すことで目の疲れや眠気を軽減します。

②太陽(たいよう)

③風池(ふうち)

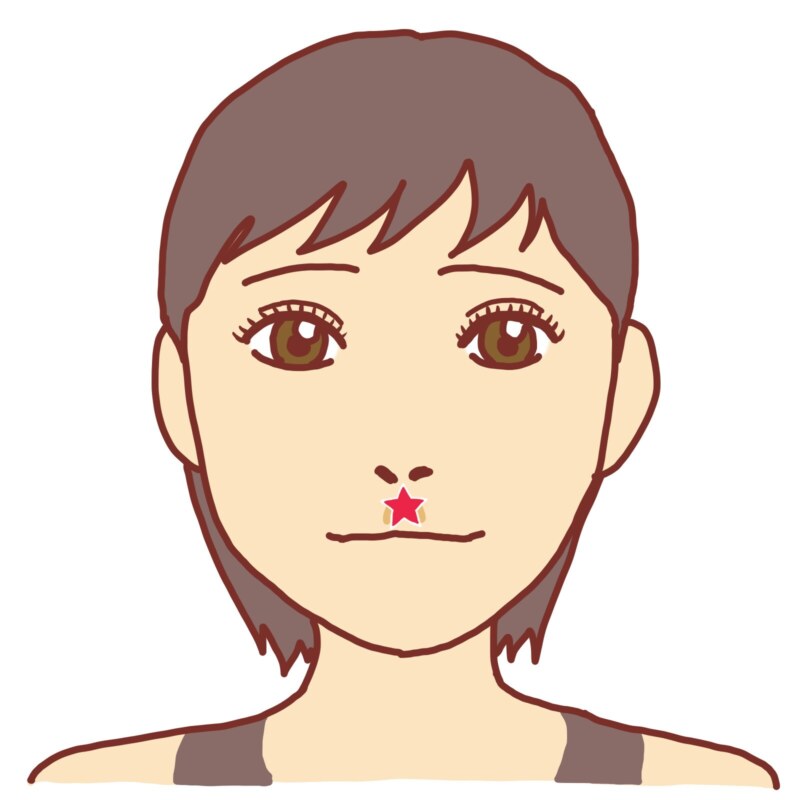

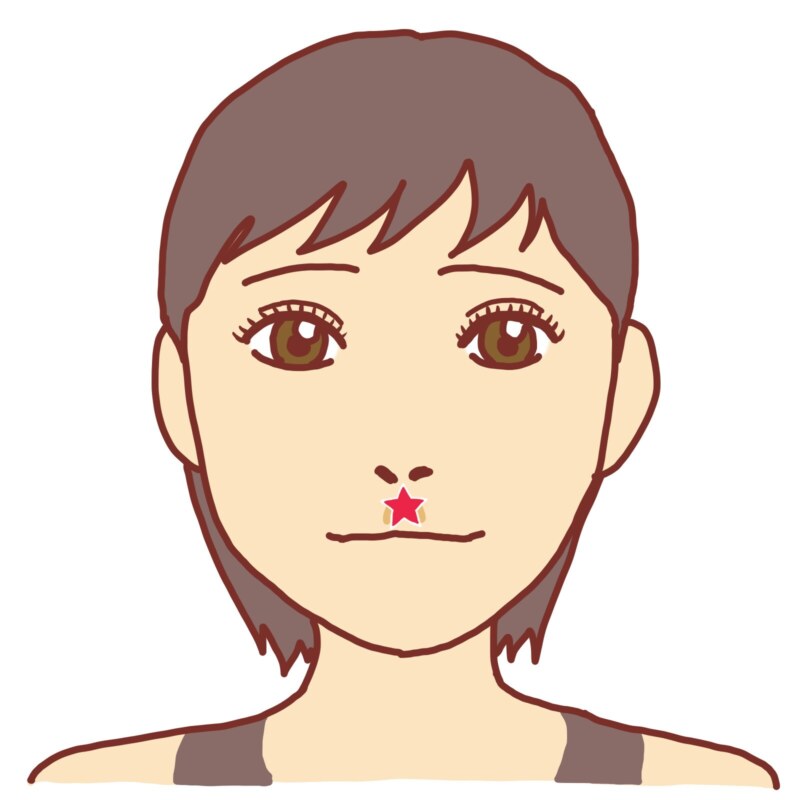

④人中(じんちゅう)

⑤合谷(ごうこく)

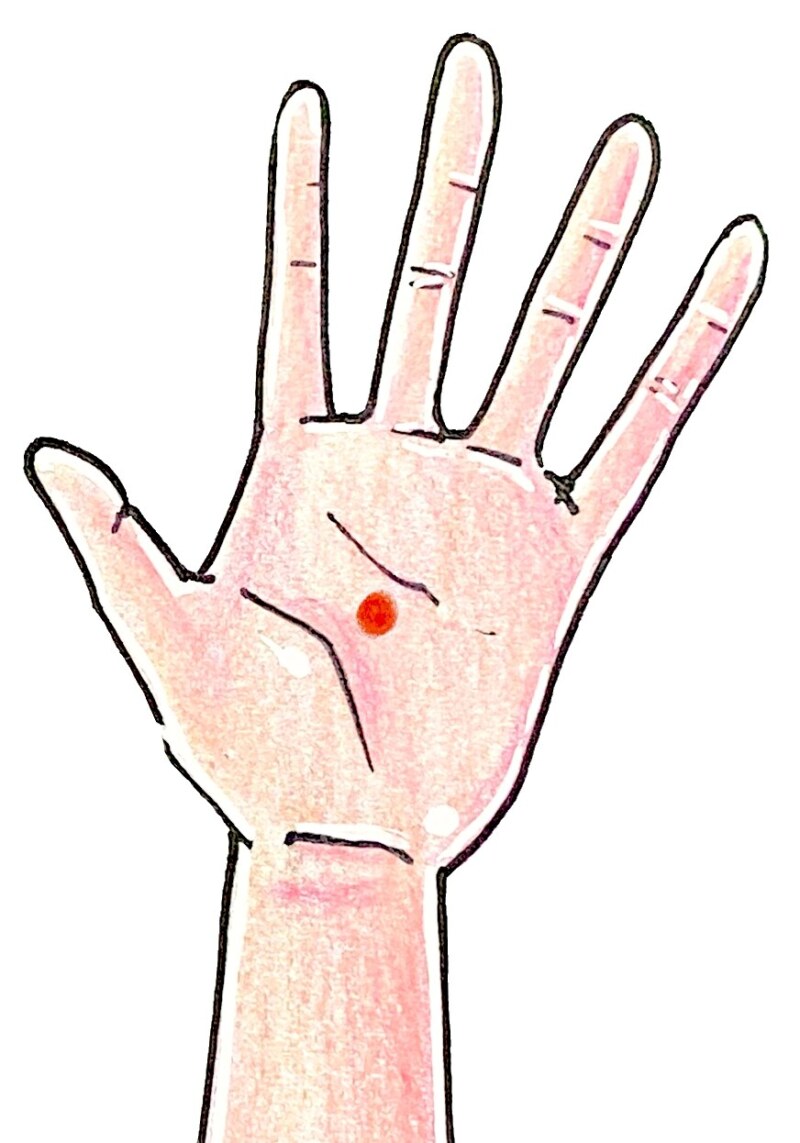

⑥労宮(ろうきゅう)

【おすすめオンライン塾】

毎日の学習計画から進捗管理まで、

すべてプロにお任せできるオンライン学習管理塾「168塾」

専用アプリで24時間サポートし、勉強の習慣化と成績アップを実現します。

「ゼロから逆転合格できる」

1日単位で勉強を管理

無料相談は公式LINEから

授業中眠くならない方法(2)休み時間を活用

「次の授業で眠くなりそう」「今日は朝から眠い」と、授業中に自分が眠ってしまいそうなことが分かっているときには、休み時間を有効に活用しましょう。

軽いストレッチを行う

授業の合間に体を動かすことで血流が良くなり、眠気が軽減されます。肩を回したり、軽く屈伸をする、伸びをする、トイレまで歩くだけでも効果的です。また、ストレッチと同時に深呼吸をすることも、実は眠気に効果を発揮します。

仮眠をとる

どうしても眠気がとれない場合には、休み時間に5–10分程度の仮眠を取ることも効果的です。頭がすっきりし、その後の授業に集中しやすくなります。

授業中眠くならない方法(3)毎日の生活習慣から見直す

「どうしても授業中に眠くなってしまう」という人は、根本的な生活習慣から見直す必要性があります。特に、「毎日授業中に眠くなる」という人は要注意!

現状の生活のまま受験期に突入してしまうと、入試本番で自分のベストを発揮することが難しくなる可能性があります。入試直前になってから生活習慣を整えることは厳しいので、早い段階から意識して生活習慣を整えていきましょう。

①規則正しい生活を送る

毎日同じ時間に寝て起きることで、体内時計が整い、日中の眠気が軽減されます。8~10時間の睡眠時間を確保できる時間までに就寝しましょう。

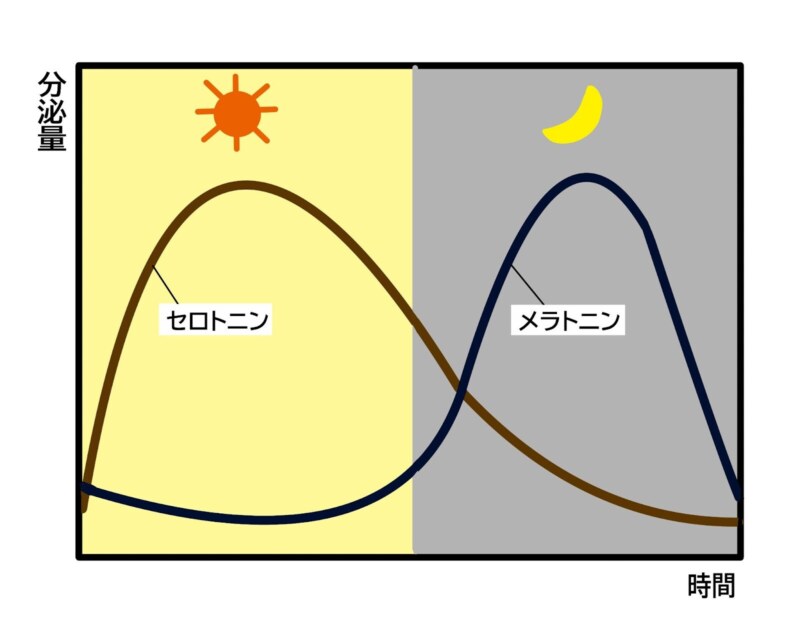

規則正しい生活を送ることと授業中に眠くならないことの関係性は、睡眠ホルモンの働きから説明することができます。

人間は、朝日を浴びて体内時計がリセットされることで、メラトニンという睡眠ホルモンの分泌がストップします。メラトニンが減少すると、体は活動モードになり頭が働くようになります。一方で、メラトニンの分泌はストップしてから14~16時間後に再分泌されます。

メラトニンが分泌されると、体は眠りに入りやすい状態になります。

こうしたホルモンの働きによって、7時に起きて朝日を浴びると21時~23時頃には眠気がおそってくることになります。規則正しい生活を送るためには、まず起床後に朝日をたっぷりと浴びる生活から始めてみましょう。

②寝る前のスマホやPCをやめる

スマホやPCのブルーライトは、寝つきが悪くなり睡眠の質を下げてしまいます。理由は、同じく睡眠ホルモンの働きによるもの。

本来メラトニンが分泌され始める夜になってもスマホやPCを使用しブルーライトを浴びていると、脳がブルーライトの光を日光と勘違いしてメラトニンの分泌を抑制してしまうのです。

③朝食をしっかりとる

朝食を抜くとエネルギー不足で集中力が低下することはよく言われますが、実は眠気とも関係があります。朝ご飯を食べないと、血糖値のコントロールができていない状態になり、昼食後の血糖値が急上昇してしまいます。

すなわち、前述した「血糖値スパイク」が起こりやすい下地を作ってしまっているということです。

時間がない場合でも、おにぎりなど手軽に食べられるもので炭水化物・タンパク質を中心に、ビタミンなどバランスのとれた朝食を摂ることが大切です。

④お風呂にゆっくりつかる

夜間の睡眠をしっかりとることは日中の眠気を防ぐための第一歩です。夜の快眠のためには、湯舟につかりしっかりと身体を温めましょう。

「お風呂と睡眠にどんな関係があるの?」

科学的根拠があるんです!

人間は「深部体温」が低下すると自然と強い眠気を感じ、ぐっすり眠ることができます。「深部体温」とは「脳や内臓などの身体の内部の温度」を指し、皮膚表面の体温に比べあまり変動することがありません。

しかし、この「深部体温」は、入浴すると一時的に急上昇することが研究によって明らかになっています。恒温動物である人間の身体は体温を一定に保とうとする機能が働くため、入浴で急上昇した深部体温は、入浴後大きく下がります。そのため自然な良い眠りへとつながるのです。

授業中に眠気を感じる原因を知りその対策を行うことで、授業中に眠くならず集中を維持することが可能です。

ぜひ今日から実践してみましょう!

緊張感を持って、勉強したい人には学習管理をしてくれる168塾がおすすめ!

大学受験がとても不安‥

このままで本当に合格できるのかな…

このような悩みを抱える方はいませんか?

そんな方には、徹底した学習サポートが強みの168塾がおすすめです!

生徒一人ひとり、勉強の悩みや改善点はそれぞれ違います

168塾では、受験のプロである担当コーチが、いま抱えているお悩みや勉強の状況を丁寧にヒアリングし最適な学習プランをご提案します。

また塾生専用の学習進捗確認シート、LINEを用いた毎日の進捗管理、担当コーチとの振り返り面談をおこない、勉強の質も高めていきます。

正しい勉強のやり方で、勉強量と勉強の質を高めていけば成績を飛躍的に向上させることが可能です。

168塾では現在、オンラインで無料受験相談も行っています。気になる方や相談したいことがある方はぜひ気軽にお申し込みくださいね!

\ 毎月先着30名様限定/

\ まずは168塾のことを知る /