大学には絶対に国公立大学に行きたい!!

国公立大学の推薦入試が穴場で入りやすいって聞いたけれど、本当?

国公立大学の入試は共通テストと二次試験があり、試験に必要な科目数も多く、難易度が高いと感じる方も多いでしょう。

しかし、国公立大学の推薦入試は「実は入りやすい」という声も耳にします。国公立大学では全体の9割以上の大学が学校推薦型選抜入試を実施しています。本当に国公立大学の推薦入試が本当に入りやすいのでしょうか?その真相と推薦で狙いやすい大学について解説します。

・国公立大学の推薦入試が小論と面接のみで、学力が問われない大学がある

・推薦入試の形態を分析し、自分の強みを生かせる大学を選ぶ

・推薦で受かるには、1年生から課外活動や勉強に真剣に取り組む必要がある

独学で東北大学医学部に現役合格。指導経験の中で、“塾外の時間”の使い方こそが成績向上の鍵だと気づき、168時間に着目したオンライン学習管理塾「168塾」、東北大専門塾「Elevate」を創設。全国の受験生を支援している。

詳しくはこちら

現在は東北大学大学院加齢医学研究所にて、脳科学と教育を融合させた研究を行うと同時に、東北大学病院 認知症外来で診療に携わる現役医師でもある。学術と現場の両視点から、「自走力を育む学習法」の確立を目指し、受験にとどまらない“生きるための学び”を提唱。

東北大学教育学部在学中、自身の浪人体験から、モチベーション支援や学習戦略の大切さに気付き、オンライン学習管理塾「168塾」と東北大専門塾「Elevate」を共同創設し、IT技術を活用した学習管理で全国の受験生を支援している。

もっと詳しく

現在は教育メディア「#スタシェア」の運営を行いながら、プロダクト開発と現場支援を両輪に、学びの選択肢と質の向上に取り組む。

国公立大学の推薦入試の種類

まず、国公立大学の推薦入試は、大きく2つの方式に分かれます。

学校推薦型選抜入試

学校推薦型の選抜入試は、学校長が推薦をした受験生のみが出願できる入試方式です。

学校長が推薦すると値すると評価される主な判断材料として、高校1年生からしっかり勉強していて良い成績を収めていることが重要です。

多くの場合、出願条件に評定平均の基準が設けられているため、まずは評定平均を超える必要があります。また、1つの高校からの推薦人数に制限が設けられている場合は、高校内での推薦選抜試験を実施の上で、推薦者を決める場合もあります。

試験方法としては、大学によって以下のように様々な形態があります。

・共通テストの結果を評価対象とする

・共通テストの結果は評価対象としない

・英検やTOEFLの得点が基準以上であること

・面接と小論文対策のみで良いこと

・学力試験が必要であること

評定平均がクリア出来たら、自分の強みを生かせそうな試験形式をとっている大学をピックアップすると良いでしょう。

総合型選抜入試

総合型選抜入試は旧AO入試と呼ばれていたものです。学力試験以外の方法で評価する方式の入試です。

部活動で特別な結果を残していたり、ボランティアや地域活動などの課外活動に力を入れていたり、留学や英語の資格試験に挑戦したりと、高校時代に力を注いだことをアピールできる試験です。

また、大学側では、各大学や学部で設けられている、入学者受け入れ方針である「アドミッションポリシー」に受験生が対応しているかを直接見極められる場としても有効に働きます。また、受験生もアドミッションポリシーを理解して試験に臨むため、大学に入ってからのミスマッチも少ないことも利点です。

しかし、学力試験という明確な評価がない分、面接や小論文、志望理由書が重要な評価となりますので、具体的にアピールできるような試験対策が求められます。

推薦で入りやすい国公立大学の特徴は?

ここでは、推薦で入りやすい国公立大学の特徴を4つ紹介します。

1. 推薦枠が多い

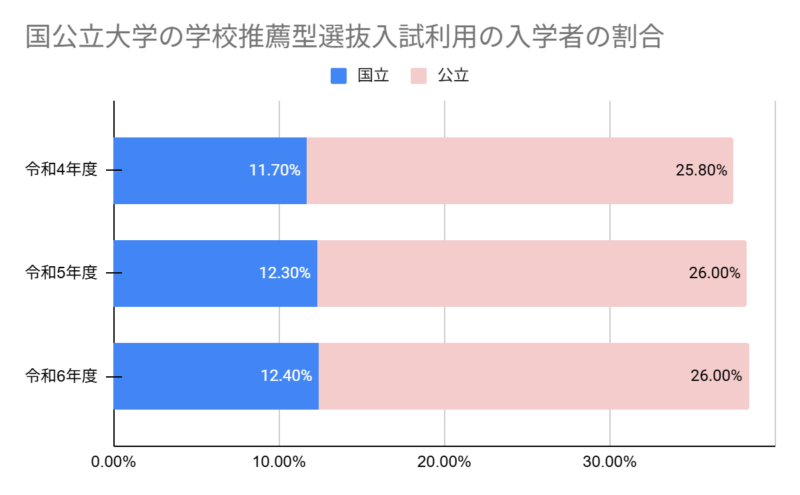

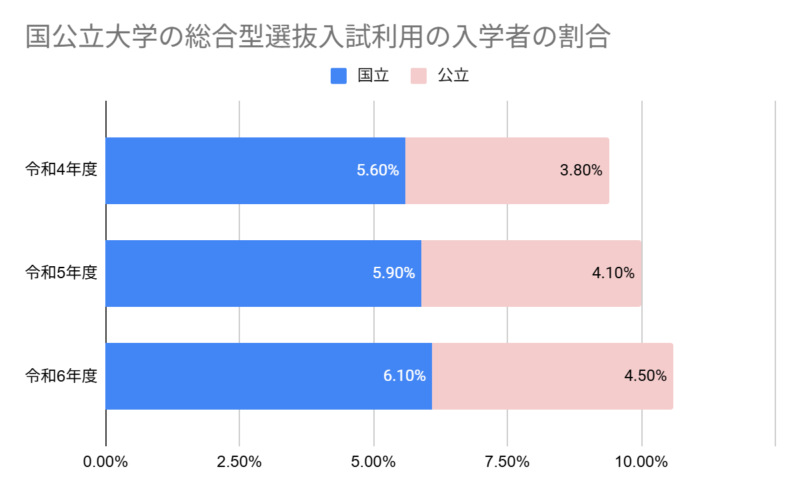

まずは推薦枠を多く設けていることです。以下の表1、表2によると、国公立大学での学校推薦型選抜入試の入学者の割合が全体の3割を超えており、総合型選抜入試の割合も令和6年度で1割を超えています。さらに推薦入試の割合は双方とも増加傾向にあります。以下のデータより推薦者の入学者の割合が多い大学は、推薦枠が多いと言えるでしょう。

【表1】

【表2】

2. 地域優遇策を設けている

2つ目は地域優遇策を設けている大学です。最近では首都圏に人口が集中しているため、地方の人口が減っているのはどの地域も抱えている問題です。

そのため、地方の一部の国公立大学では地域優遇策を設けて、地元出身の受験生に充実した教育の機会を提供して、将来は地元で活躍してほしいという願いや、地元出身ではなくても卒業後に大学のある地域で働いて地域に貢献してほしいなどの願いがあることから、地域優遇策を設けている大学があります。

特に教員不足である教育学部や、地方で医師不足と言われている医学部で、地域優遇策が設けられている場合が多いです。

3. 共通テストを課さない

3つ目は共通テストを課さないことです。多くの国公立大学の一般入試は、共通テストで6教科8科目を勉強する必要があります。しかし、国公立大学の推薦入試の中には、共通テストの点数を評価対象とせず、評定平均と面接や小論文で評価する方式をとる大学もあります。

共通テストの点数が志望校のレベルに達するか不安な人でも、評定平均が基準に達していて、高校時代に力を入れたことや大学で明確に学びたいことがある人には適したテスト方式であると言えます。

4. 倍率が低め

河合塾k-netによると、2024年度の国公立大学の一般入試の倍率は、前期で約2.5倍、中期で約7.8倍、後期で6.0倍となっています。一方で、2024年度の国公立大学の学校推薦型・総合型選抜入試の倍率は約2.5倍と、一般入試全体と比較すると倍率が低い数字が出ています。もし、この数字よりはるかに下回る倍率の大学は狙い目といえるでしょう。

特に、地方の大学では、推薦入試での倍率が1倍台の大学もあるため、過去数年の倍率を確認して、数年間倍率が低いようであれば、受験校の候補として考えてもよいかもしれません。

国公立大学に推薦で受かるには?

国公立大学の推薦入試が入りやすいと言われていても、推薦入試で受かるための努力をする必要があります。具体的に何をしたら良いのか、3つ解説します。

1. 1年生のうちから受験を意識してコツコツ勉強する

まずは、1年生のうちから受験を意識してコツコツと勉強をすることが必要です。特に、推薦入試の受験資格として、評定平均が4以上の指定があった場合には、1年生のうちから好成績をおさめる必要があります。

日々の定期テストでも、毎回真剣に取り組み、課題や宿題も忘れることなく真面目にこなすことが必要で、日々の積み重ねの結果が評定平均に表れます。

一般入試では、部活を引退してから真剣に受験勉強をすることでも、志望した大学に合格する可能性がありますが、推薦入試を検討している場合には、3年生の受験を意識してから勉強に励んでも既に遅い可能性があります。

国公立大学の推薦入試を視野に入れるのであれば、低学年のうちからコツコツ勉強しましょう。

2.高校3年間の部活動・課外活動・資格獲得などに力を入れる

2つ目は試験のアピール内容となる活動や勉強に力を注ぐことです。特に、共通テストが評価対象とならない場合、志望理由書の内容や面接などが評価対象になります。

課外活動をただこなすだけではなく、どんな学びがあったのか、その学びを今後にどう生かしたいのか、考えながら進める必要があります。また、英検やTOEFLの試験に臨んで、大学の基準を満たしたスコアや級を獲得することも、重要な実績となります。

それも、上記の勉強と一緒で、受験が視野に入ったからあわてて行うのではなく、実のある経験や学習を行った結果、大学受験に生かせることが理想です。是非、時間をかけて、高校生ならではの特別な経験をたくさん行ってみてください。

3.志望理由書・面接・小論文の対策をする

3つ目は志望理由書・面接・小論文の対策を行うことです。2つ目の高校生のうちに行ってきた活動に力を入れたとしても、試験当日に力を発揮できなければ元も子もありません。

高校生で得た経験や自分自身の考えを、試験官の先生に具体的に伝えられるような練習をする必要があります。

高校の先生や塾の先生、友達の力を借りながら、対策を進めていきましょう。

また、大学で何を学びたいのか具体的に表現したり、大学で学んだことを活かしてどのような将来を描いているのかを話すことで入学への熱意が伝わり、より説得力を持ったアピールをすることができるでしょう。

【おすすめオンライン塾】

毎日の学習計画から進捗管理まで、

すべてプロにお任せできるオンライン学習管理塾「168塾」

専用アプリで24時間サポートし、勉強の習慣化と成績アップを実現します。

「ゼロから逆転合格できる」

1日単位で勉強を管理

無料相談は公式LINEから

国公立大学推薦で狙いやすい大学

ここでは、国公立大学推薦で狙いやすい大学を紹介します。募集枠が他の大学より多い大学、総合大学でありながら倍率が低い学部がある大学、共通テストを課さない学校推薦型選抜入試を設けている大学を中心に選びました。

1.小樽商科大学

まず1つ目は小樽商科大学です。小樽商科大学は推薦枠が多く、2025年度の募集要項では、全体で465人の募集枠に対して、学校推薦型入試と総合型選抜入試合わせて115人の推薦枠があるので、全体の約4分の1の学生を推薦で受け入れています。文部科学省の令和6年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要によると、国立大学に推薦で入学した人の割合が20%以下なので、小樽商科大学では推薦枠を多く設けていることがわかります。

また、学校推薦型入試では、共通テストは評価対象になるものの、国語、数学①②、英語の中から一番点数が良い1科目科目の成績を評価対象とし、個別試験は調査書、学校の推薦書、自己推薦書の審査のみで学力審査が必要ありません。総合型選抜入試は、1次試験は書類選考、2次試験は英語を主体としたグループディスカッションと個別の口頭試問があります。推薦入試の倍率は以下の通りで、中には1倍を下回る入試形態もあります。

<2025年度 小樽商科大学 推薦入試倍率>

| 学部 | 入試形態 | 倍率 |

|---|---|---|

| 商学部(昼間) | 学校推薦型選抜(一般) | 2.51 |

| 学校推薦型選抜(専門学科・総合学科枠) | 1.1 | |

| グローカル総合入試(一般) | 2.8 | |

| グローカル総合入試(理系) | 0.6 |

小樽商科大学 2025年度 学校推薦型選抜[昼間コース]における志願状況

2.山形大学

2つ目は山形大学です。山形大学は国立の総合大学で、東北地方や地元での就職には強い大学として有名です。医学部以外の学部では、共通テストを課さない学校推薦型型選抜入試を設けており、志望理由書や調査書、面接で合否を評価する入試形態が一般的です。

また、地域教育文化学部や医学部では地域枠を設けており、山形県で働くことを希望している学生向けの推薦枠もあります。

また、令和7年の共通テストを課さない山形大学の学校選抜型推薦入試Ⅰ志願状況の倍率をみてみると、共通テストを課さない学校推薦型選抜入試では、工学部全体の倍率は1.4倍と2倍を下回るなど、特に理系の学部が志願倍率が低い傾向にあります。詳細は以下の表をご覧ください。

<2025年 山形大学 学校選抜型推薦入試Ⅰ志願倍率 倍率2倍以下学部抜粋>

| 学部 | 学科 | コース | 倍率 |

|---|---|---|---|

| 理学部 | 化学 | – | 1.6 |

| 地球科学 | – | 1.1 | |

| 工学部 | 高分子・有機材料工学 | – | 1.1 |

| 高分子・有機材料工学(専門学校) | – | 1.0 | |

| 化学・バイオ工学科 | 応用化学・化学工学コース | 0.8 | |

| 応用化学・化学工学コース(専門高校) | 0.0 | ||

| バイオ化学工学コース(専門高校) | 0.3 | ||

| 情報・エレクトロニクス学科 | 情報・知能コース | 1.4 | |

| 情報・知能コース(専門高校) | 1.0 | ||

| 電気・電子通信コース | 1.8 | ||

| 電気・電子通信コース(専門高校) | 1.0 | ||

| 機械システム工学科 | – | 1.2 | |

| 機械システム工学科 (専門高校) | – | 0.7 | |

| システム創成工学科 | – | 1.8 | |

| 農学部 | 食料生命環境学科 | – | 1.5 |

3.新潟大学

3つ目は新潟大学です。地方の中核大学として、山形大学同様に就職にも強い大学です。学校推薦型選抜入試では、共通テストを課さない学校推薦型型選抜入試を設けている学部もあります。しかし、共通テストを課さないものの試験形態の例として、経済科学部では総合問題と書類審査、法学部では面接と書類審査、理学部では基礎学力試験、面接、書類審査など、学部によって試験形態が異なり、共通テストを課さなくても個別で学力審査を設けている学部もあります。

令和7年度の学校推薦型選抜入試の志願者状況によると、特に教育学部で全体で1.6倍、工学部全体で1.7倍と倍率が2倍を下回っています。学科によっては1.0倍を下回る学部・学科があります。詳細は以下の表をご覧ください。

<新潟大学 令和7年度学校推薦型選抜志願状況 倍率2倍以下学部抜粋>

| 学部 | 学科 | コース | 倍率 |

|---|---|---|---|

| 教育学部 | 学校教育コース | 特別支援教育専修 | 1.0 |

| 教科教育コース | 国語教育専修 | 1.0 | |

| 社会科教育専修 | 1.8 | ||

| 英語教育専修 | 1.4 | ||

| 理科教育専修 | 1.2 | ||

| 家庭科教育専修 | 0.5 | ||

| 技術科教育専修 | 0.3 | ||

| 音楽教育専攻 | 1.4 | ||

| 美術教育専攻 | 0.5 | ||

| 経済科学部 | 経済科学科 | – | 1.8 |

| 理学部 | 理学科 | 化学プログラム | 1.9 |

| 地質化学プログラム | 1.2 | ||

| 自然環境科学プログラム | 1.7 | ||

| 工学部 | 工学科 | 機械システム工学プログラムⅠ型 | 0.8 |

| 機械システム工学プログラムⅡ型 | 1.8 | ||

| 社会基盤工学プログラムⅠ型 | 1.0 | ||

| 電子情報通信プログラムⅠ型 | 0.8 | ||

| 電子情報通信プログラムⅡ型 | 1.1 | ||

| 化学システム工学プログラムⅠ型 | 0.5 | ||

| 化学システム工学プログラムⅡ型 | 1.4 | ||

| 人間支援感性化学プログラムⅠ型 | 0.5 | ||

| 人間支援感性化学プログラムⅡ型 | 1.6 | ||

| 共創経営プログラムⅠ型 | 0.0 | ||

| 共創経営プログラムⅡ型 | 0.9 | ||

| 農学部 | 農学科 | 応用生命科学プログラム | 0.5 |

| 流域環境学プログラム | 1.0 |

注:Ⅰ型は共通テストを課さない選抜、Ⅱ型は共通テストを課す選抜

4.高崎経済大学

4つ目は高崎経済大学です。学校推薦型選抜入試では、経済学部と地域政策学部両学部ともに、共通テストを課さない学校推薦型選抜入試があります。また、地域推薦枠が設けられており、高崎市内の高校生向けの推薦枠もあります。また、経済学部では、英語に重きを置いた入試形態もあり、英検やGTEC、TOEFL、TOEICで、大学の設けた基準以上の級や得点が求められます。

令和7年度の入試結果によると、学校推薦型選抜入試の合格倍率は経済学部で1.9倍と2倍を下回っています。その前の年は1.87倍、令和5年度と4年度は2倍を超えています。およそ2倍前後で倍率が推移する傾向があります。

<高崎経済大学 経済学部 令和7年度 学校推薦型入試 合格倍率>

| 学部 | 年度 | 倍率 |

|---|---|---|

| 経済学部 | 令和7年 | 1.99 |

| 令和6年 | 1.87 | |

| 令和5年 | 2.16 | |

| 令和4年 | 2.12 |

5.東京都立大学

5つ目は東京都立大学です。東京都立大学は首都圏で偏差値が高く、人気の大学です。人文社会学、法学部、都市環境学部 都市政策科学科の学校推薦型選抜入試では、共通テストの受験が不要で、書類審査と面接や小論文で評価されます。また、他の学部では共通テストの受験を求められますが、共通テストの点数はあくまで評価の参考にとどめ、合否の判定には使用されません。

推薦入試の状況を見てみると、募集人員に対して志願者数2倍を下回る学部がいくつかあります。以下の表は学校型推薦型と総合型選抜入試の志願者倍率です。参考としてご覧ください。

<東京都立大学 2024年度 推薦・総合型選抜入試志願者倍率 倍率2倍以下学部抜粋>

| 学部 | 学科 | 志願者倍率 |

|---|---|---|

| 法学部 | 法学科 | 0.64 |

| 経営経済学部 | 経済経営学科(前期以外) | 1.01 |

| 理学部 | 数理科学科 | 1.9 |

| 物理学科 | 1.72 | |

| 都市環境学部 | 都市基盤環境学科 | 0.73 |

| 環境応用化学科 | 0.75 | |

| システムデザイン学部 | 情報科学科 | 1.66 |

| 電子情報システム工学科 | 0.70 | |

| 機械システム工学科 | 0.66 | |

| 航空宇宙システム工学科 | 0.22 |

しかし、東京都立大学は人気があり、学部全体の倍率は5.9倍と一般入試の倍率が非常に高いです。一番低くても都市環境学部の都市政策科学科の2.3倍、一番高い建築学科では11.11倍と人気があります。東京都立大学に行く学力があり、推薦の出願条件を満たしているようであれば、学部によっては推薦入試は狙い目かもしれません。

6.高知大学

6つ目は高知大学です。学校推薦型選抜入試では、一部共通テストが不要な入試方式をとっている学部があります。また、教育学部と医学部では、地域枠が設けられており、教育学部では高知県出身の学生向けに、医学部では四国4県と兵庫県、広島県、岡山県、山口県出身者で、卒業後は四国で一定期間働くことを条件とした推薦枠が設けられています。

また、2024年度 入学者選抜実施状況表によると、学校推薦型選抜Ⅰ(共通テストを課さない)では、志願倍率が2倍を下回る学部・学科があり、理工学部の募集定員41人に対して志願者数が40人、農林海洋学部の募集定員が20人に対して志願者数が38人となっています。中には定員に満たない倍率の学科もあります。2倍を下回る学部、学科は以下の表をご覧ください。

<高知大学 2024年度 学校推薦型選抜入試Ⅰ(共通テストを課さない)志願者倍率 倍率2倍以下学部抜粋>

| 学部 | 学科 | コース | 倍率 |

|---|---|---|---|

| 人文社会学部 | 国際社会コースA選抜 | – | 1.13 |

| 国際社会コースB選抜 | – | 0.83 | |

| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 保健体育教育コース 高知県枠 | 保健体育教育コース 高知県枠 | 1.33 |

| 理工学部 | 情報科学科 | – | 1.4 |

| 生物科学科 | – | 1.2 | |

| 化学生命理工学科 | – | 0.92 | |

| 地球環境防災学科 | – | 0.25 | |

| 農学部 | 農林資源科学科 | フィールド科学コース 高知県枠 | 0.8 |

| 農芸化学コース | 高知県枠 | 1.2 |

また、学校推薦型Ⅱ(共通テストを課す)の志願者倍率が2倍を下回る学科は以下の通りです。学校推薦型Ⅰと同様に、定員に満たない学部・学科もあります。

<高知大学 2024年度 学校推薦型選抜入試Ⅱ(共通テストを課す) 志願者倍率 倍率2倍以下学部抜粋>

| 学部 | 学科 | コース | 倍率 |

|---|---|---|---|

| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 特別支援教育コース 高知県枠 | 1.14 |

| 理工学科 | 数学物理学科 | 理科受験 | 0.25 |

| 数学受験 | 0.4 | ||

| 農林海洋科学部 | 海洋資源科学科 | 海洋生物生産学コース 専門推薦 | 0 |

| 海底資源環境学コース | 1.0 | ||

| 海洋生命科学コース | 0.5 |

7.長崎大学

7つ目は長崎大学です。学校推薦型選抜入試でも、総合型選抜入試でも、共通テストを課す試験と課さない試験が両方あります。令和7年度から、情報データ科学部及び工学部の学校推薦型選抜で「女子枠」が設けられていることと、令和8年から、医学部の学校推薦型選抜入試の長崎医療枠の人数が15人から25人に増やしたり、2016年から離島教育に関心を持つ学生向けに「離島教育推薦枠」を設けるなど、特色のある推薦入試形態がとられています。

また、令和7年度の学校推薦型選抜入試の志願状況によると、学校推薦型選抜入試Ⅰでは、情報データ学部と経済学部の倍率が2倍を下回っています。

<長崎大学 2025年度 学校推薦型選抜入試Ⅰ(共通テストを課さない)志願者倍率 倍率2倍以下学部抜粋>

| 学部 | 学科 | 志願者倍率 |

|---|---|---|

| 経済学部 | 総合経済学科 | 1.60 |

| 情報データ学部 | 情報データ科学科(一般枠) | 1.40 |

| 情報データ科学科(女子枠) | 0.0 |

学校選抜型入試Ⅱでも、多文化社会学部、教育学部で倍率2倍を下回る学部があります。

<長崎大学 2025年度 学校推薦型選抜入試Ⅱ(共通テストを課す) 志願者倍率 倍率2倍以下学部抜粋>

| 学部 | 学科 | 志願者倍率 |

|---|---|---|

| 多文化社会学部 | 国際公共政策・社会動態 ・共生文化 言語コミュニケーション | 1.7 |

| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 推薦A | 1.2 |

| 学校教育教員養成課程 推薦B | 1.4 |

総合型選抜入試に力を入れている大学

ここでは、総合型選抜入試に力を入れている大学を紹介します。難易度は高いですが、東北大学では国公立大学の中で最も推薦入学の募集人数が多いこと、筑波大学では評定平均を設けていないので、評定平均が低くても基準を満たしていれば受験できるチャンスがあります。

東北大学

東北大学は2000年に国公立大学の中で一番早くAO入試を導入し、2025年現在でも国公立大学の中で最も推薦の募集人員が多く、募集人員の約3割が総合型選抜入試で入学しています。令和6年度の国立大学の総合型選抜入試での入学者が6.1%であることを考慮すると、いかに東北大学が総合型選抜入試で入学する人数が多いかがわかるでしょう。

しかし、倍率は非常に高く、令和7年度AO入試Ⅱ期出願状況によると、一番倍率が低い教育学部でも2.9倍、一番高い医学部では10倍を超えています。他の大学より総合型選抜入試で入学する人が多いとはいえ、競争率は非常に高いことがわかります。

筑波大学

筑波大学の総合型選抜入試はアドミッションセンター(AC)入試と呼ばれます。

書類選考と面接・口述試験を経て、各学部のアドミッションポリシーに沿っているか、高校生の間で取り組んできたことに対して自ら疑問をもち、考えて解決に導く「問題解決能力」があるかを、総合的に判断する試験形態です。すべての学部で実施しているわけではなく、人文・文化学部のすべて、情報学群のすべて、生命環境学群の生物学類、体育専門学群で実施されています。

このアドミッションセンター入試の特徴は、評定平均値を設定していないので、評定平均に自信がなくても受験することができます。

しかし、倍率は非常に高く、令和7年度の入学試験実施結果によると、アドミッションセンター入試の志願者倍率は8.4倍で、特に体育専門学群は13.5倍と一番高い水準です。何か学生時代に突出した経験をした人の集まりなのかもしれません。

高校3年間の学校生活に力を入れ、国公立大学の推薦入試を検討してみよう!

国公立大学に合格するには、共通テストの勉強や二次試験の対策など、勉強する科目数が多く、合格を勝ち取るまでの難易度が高いように感じるかもしれません。さらに、国立大学の推薦入試という言葉を聞くだけで、一般入試以上に目標達成が難しいと思うでしょう。

しかし、国公立大学の推薦入試では、一般受験より倍率が低い、試験に共通テストが必須ではない、特別な推薦枠を設けていたりして「国公立大学の推薦入試は意外と穴場なのかもしれない!」と考えることで、推薦入試の受験を視野に入れていただけると嬉しいです。

ただ、国公立大学に推薦で合格するためには、学校推薦型選抜入試でも総合型選抜入試でも、1年生のうちから努力を積み重ねた人にこそチャンスがあると言えます。志望している国公立大学の推薦入試の要項を見て、受験する基準に達しているようであれば、ぜひ国公立大学の推薦入試を検討してみてください。

168塾は推薦入試の対策を見据えたあなただけの学習プランを作成します!

大学受験がとても不安‥

このままで本当に合格できるのかな…

このような悩みを抱える方はいませんか?

そんな方には、徹底した学習サポートが強みの168塾がおすすめです!

生徒一人ひとり、勉強の悩みや改善点はそれぞれ違います

168塾では、受験のプロである担当コーチが、いま抱えているお悩みや勉強の状況を丁寧にヒアリングし最適な学習プランをご提案します。

また塾生専用の学習進捗確認シート、LINEを用いた毎日の進捗管理、担当コーチとの振り返り面談をおこない、勉強の質も高めていきます。

正しい勉強のやり方で、勉強量と勉強の質を高めていけば成績を飛躍的に向上させることが可能です。

168塾では現在、オンラインで無料受験相談も行っています。気になる方や相談したいことがある方はぜひ気軽にお申し込みくださいね!

\ 毎月先着30名様限定/

\ まずは168塾のことを知る /