このまま学校に行けない日が続いたら、子どもの将来が心配…

不登校は甘えなのでは?と考えてしまう自分がいる…

不登校は、多くの家庭で直面し得る問題ですが、その背景や対応法について正しく理解している人は意外と少ないものです。「甘えなのでは?」という誤解や、長期化することへの不安を抱える親も多いでしょう。

この記事では、不登校の背景にある要因を解説しながら、家庭でできる具体的な対応策や、新しい可能性を見つける方法についてご紹介します。

- 不登校は甘えではなくSOSのサイン

- 親子の信頼関係が解決の鍵となる

- 子どもを尊重し、成長を共に支えることが必要

独学で東北大学医学部に現役合格。指導経験の中で、“塾外の時間”の使い方こそが成績向上の鍵だと気づき、168時間に着目したオンライン学習管理塾「168塾」、東北大専門塾「Elevate」を創設。全国の受験生を支援している。

詳しくはこちら

現在は東北大学大学院加齢医学研究所にて、脳科学と教育を融合させた研究を行うと同時に、東北大学病院 認知症外来で診療に携わる現役医師でもある。学術と現場の両視点から、「自走力を育む学習法」の確立を目指し、受験にとどまらない“生きるための学び”を提唱。

東北大学教育学部在学中、自身の浪人体験から、モチベーション支援や学習戦略の大切さに気付き、オンライン学習管理塾「168塾」と東北大専門塾「Elevate」を共同創設し、IT技術を活用した学習管理で全国の受験生を支援している。

もっと詳しく

現在は教育メディア「#スタシェア」の運営を行いながら、プロダクト開発と現場支援を両輪に、学びの選択肢と質の向上に取り組む。

不登校は甘えなの?

不登校の子どもに対して「甘えているだけでは?」と思う方もいるかもしれませんが、それは表面的な行動に目を向けた誤解である場合が多いです。

なぜ、不登校が「甘え」と見られるのか、実際にはどのような背景があるのかを確認してきましょう。

1, 「甘え」と見られる理由とは?

甘えと見られるには、以下のようないくつかの理由があります。

- 表面的な行動が誤解を生んでしまう

- 「学校に通うのは当たり前」という固定観念

- 親や教師の理解する姿勢が足りていない

表面的な行動が誤解を生んでしまう

不登校の子どもは外見的に健康そうに見えることが多く「学校に行けない理由が分からない」と思われることがあります。

例えば、朝は学校に行きたくないと言っていた子どもが昼間にテレビを見たりゲームをしたりしていると「甘えているだけだ」と判断されることがあるでしょう。

しかし、これは子どもが内面の不安やストレスを表現できていないことが原因です。

「学校に通うのは当たり前」という固定観念

日本では「学校は必ず通うもの」という価値観が強く根付いています。

そのため、学校に行かない選択をする子どもは「努力不足」や「怠惰」と見られることが少なくありません。

親や教師が固定観念に縛られてしまうと、子どもの本当の気持ちを見逃してしまいます。

親や教師の理解する姿勢が足りていない

子どもが不登校になった際「ただのわがまま」と決めつけるケースもあります。

子どもが「学校に行きたくない」と言うと、親や教師がその言葉だけを捉え、背景にある心理的な問題を探らないことがあります。

こうした対応が誤解を広げ、子どもをさらに追い詰める原因になりがちです。理解しようとする言動・行動が子供を助けるきっかけになるかもしれません。

2.不登校は助けを求めるSOS

不登校は多くの場合、学校でのストレスやプレッシャーに耐えられず、結果として「学校に行けない」という形で表れます。例えば、朝になると頭痛や腹痛を訴える子どもも少なくありません。これらは心理的なストレスが身体に現れる「心身症」と呼ばれるものです。

子どもが不登校になった際には、「なぜ行きたくないのか」を時間をかけて探ることが重要です。

親が丁寧に子どもの状況を受け止め、適切な対応を取ることが、子どもにとって大きな安心感につながります。

3.不登校のきっかけとなる主な要因

不登校になる子どもたちには、以下のような特定のきっかけや要因が存在することが多いです。

- 友人関係のトラブル

- 学業のプレッシャー

- 家庭環境の影響

- 学校や教師との相性

友人関係のトラブル

クラスのグループから孤立した経験や、友人との些細なトラブルが積み重なることで学校が居心地の悪い場所になるケースがあります。繊細な性格の子どもほど、このような問題に対する耐性が低くなりがちです。

学業のプレッシャー

「勉強についていけない」「先生や親に叱られるかもしれない」という不安が、登校意欲を低下させます。

特に、周囲の期待が高すぎる場合や、競争の激しい環境では、子どもが学習意欲を失う可能性があります。

家庭環境の影響

親が過度に期待をかけたり、無関心であったりすると、子どもは心理的な孤立感を抱えることがあります。

また、家庭内でのトラブルや不和が、不登校のきっかけになることも少なくありません。

学校や教師との相性

教師の指導方法や学校の雰囲気が子どもに合わない場合も、不登校の原因となります。厳しい指導を受けたり、学校のルールが過度に厳しかったりすると、子どもが学校を「苦痛な場所」と感じることがあります。

不登校が長期化しないための対応法

不登校が長期化すると、子どもにとっても親にとっても負担が増していきます。

ここでは、子どもが自信を取り戻すための具体的な支援方法や、親ができる基本的な対応についてお伝えします。

小さな成功体験を積む支援方法

不登校の子どもにとって、日常生活の中で以下のような小さな成功体験を積み重ねることがとても大切です。

- 達成しやすい目標を設定する

- 興味を活かした取り組み

- 成功体験を記録する

1.達成しやすい目標を設定する

「朝9時に起きる」「食器を片付ける」など、簡単な行動から始めます。成功した際には具体的に褒めることで、達成感を実感させることができます。

2.興味を活かした取り組み

ゲームが好きな子どもには、ゲームの中で達成できる目標を設定します。アートが好きな子には、作品を作る機会を提供したりすると良いでしょう。スポーツなどの習い事でも設定できるかもしれませんね。

3.成功体験を記録する

子どもが達成したことを記録に残すこともおすすめです。「今日はこれができたね」と話しながらカレンダーに書き込むと、子ども自身が成長を実感できます。

親がすべき基本対応

親の対応次第で、子どもの不登校が長期化するか、それとも早期に回復するかが大きく変わることがあります。

まず、子どもの気持ちをしっかり受け止めることが大切です。このとき、子どもを責めたり無理に答えさせようとするのは避けましょう。

良い対応例

子:「学校に行きたくない…」

親:「そうか、何かあったの?」

子:「うまく言えないけど、朝になると苦しくなる…」

親:「無理に話さなくていいよ。でも、つらい気持ちは大事だから、一緒に考えてみようか?」

このように、子どもが安心して話せる環境を作ることで、少しずつ本音を引き出すことができます。

悪い対応例

子:「学校に行きたくない…」

親:「理由も言わずに休むなんて甘えてるんじゃない?」

子:「…(何も話せなくなる)」

否定的な言葉をかけると、子どもはさらに心を閉ざし、不登校が長期化する可能性があります。

また、親が子どもに過剰に干渉するのを控えて、適度な距離感を保ちながら、子どもが自分で選択し行動できるように見守ることが大切です。

親がイライラしていると、子どもに伝わり、不安感を助長する可能性があります。家庭内に穏やかな雰囲気を保つことが、子どもに安心感を与えます。

保護者の体験談から学ぶ

同じ悩みを抱える保護者の体験談は、具体的な対応策や心の持ち方を学ぶ上で非常に参考になります。

例えば、ある保護者は講演会や学習会に参加して障害や不登校について学び、子どもの気持ちをより深く理解し、適切な対応ができるようになったといいます。また、子どもの不登校のきっかけや再登校の経緯を振り返り、教師との関係や友人関係が大きな影響を及ぼすことを実感したという保護者がいらっしゃいます。

実際の不登校の経験についての体験談が見れるおすすめサイト

このような体験談を通じて、子どもの状況に応じた柔軟な対応の重要性を学ぶことができます。

自宅での適切な学習サポート

不登校期間中、学校の学習に大きな遅れが出ることを心配する親も多いですが、まずは、家庭で無理なく進められる学習環境を整えることから始めましょう。

例えば、学校で使う教科書ではなく、イラストや図解が多い参考書や子ども向けの学習アプリを使うと、親しみやすくなります。

さらに、家庭内での学習を支援する際には「強制」ではなく「提案」を意識することが大切です。

「一緒に算数の問題を解いてみない?」と親が一緒に取り組む姿勢を見せると、子どもも安心感を得られます。

学習以外の時間では、読書やプログラミング、手芸など、新しいスキルを学ぶ機会を与えるのも良いでしょう。

不登校期間を「学びの幅を広げる時間」として活用することで、学校以外の場でも生きる力を身につけることができます。

【おすすめオンライン塾】

毎日の学習計画から進捗管理まで、

すべてプロにお任せできるオンライン学習管理塾「168塾」

専用アプリで24時間サポートし、勉強の習慣化と成績アップを実現します。

「ゼロから逆転合格できる」

1日単位で勉強を管理

無料相談は公式LINEから

新しい道を見つける方法

不登校は決して失敗ではなく、子どもが自分の可能性を探る貴重な時間とも捉えられます。

ここでは、不登校をチャンスに変える考え方と、社会とのつながりを広げる具体例についてご紹介します。

不登校を「チャンス」と捉える考え方

不登校は「学校に通えない期間」とだけ捉えるのではなく、子ども自身が自分の新しい可能性を見つける「チャンス」として捉えることもできます。

例えば、不登校になった後、絵を描く時間が増え、最終的にその経験を活かしてイラストレーターの道を目指すようになった子もいます。

また、不登校の期間は、子どもが自己分析をする時間にもなります。「自分は何が得意なのか」「どんなことが好きなのか」を見つめ直す機会です。

そのため、親としては子どもの話をじっくり聞き、可能性を探る手助けをしていくことが必要です。

社会とのつながりを広げる具体例

不登校中でも、子どもが社会とつながる方法はいくつもあります。

フリースクールやオンライン学習の活用

フリースクールでは、自分のペースで学べる環境が整っており、他の子どもたちと交流することもできます。オンライン学習プログラムは、自宅にいながら興味のある分野を学べるため、子どもにとって負担が少なく取り組みやすい方法です。

地域活動への参加

公園の清掃や地域の祭りの運営サポートなどは、負担が少なく参加しやすい活動です。子どもは「社会の一員」としての役割を実感し、自信を持つきっかけになります。

趣味を通じたコミュニティとのつながり

絵を描くのが好きな子どもには地元のアート教室、スポーツが得意な子どもには初心者向けのクラブチームへの参加を検討してみてください。趣味を共有できる仲間と出会うことで、孤独感が軽減され、前向きな気持ちが生まれるでしょう。

家族以外の人との接触

親戚や信頼できる友人を通じて社会性を育む機会を作るのも良い方法です。外部との交流を通じて「自分にも応援してくれる人がいる」と感じられるようになることが、不登校からの回復を支える大きな要因になります。

親としての成長も子どもの力になる

子どもの不登校に向き合う中で、親自身も成長することが重要なポイントになります。

ここでは、親が柔軟に対応する方法や、自分自身のメンタルケアの必要性について解説します。

親が変わることで子どもも変わる

子どもの不登校を乗り越えるには、親自身が変わることも大切です。親が見せる態度や行動が、子どもの安心感や意欲に直結するからです。

親が常に否定的な言葉を投げかけてしまうと、子どもは「自分は親を失望させている」と感じてしまい、自己肯定感が下がる可能性があります。

一方で、親が「大丈夫だよ。無理せず進めばいい」と励ましの姿勢を見せると、子どもは少しずつ気持ちを前向きに切り替えることができるでしょう。

また、親自身が新しい視点を持つことも重要です。「この時間を使って子どもと一緒に何か楽しいことに挑戦しよう」と考えると、家庭内が明るくなるケースも少なくありません。

親が変化を恐れずに柔軟な姿勢を持つことで、子どもの可能性を引き出すきっかけになるのです。

親自身のメンタルケアのすすめ

不登校の問題に直面する親もまた、大きなストレスを抱えることが多いです。しかし、親が健康で心穏やかでいることが、子どもの回復を支えるための第一歩です。

信頼できる相談先を見つける

家族や友人、またはカウンセラーとの対話を通じて、自分の不安や悩みを整理することができます。悩みを一人で抱え込むのではなく、専門家に相談することで、具体的な対応策を見つけやすくなります。

リフレッシュのための時間を作る

日常の中で少しでも自分を癒せる時間を作ることで、心の余裕を取り戻すことができます。運動を習慣化する、読書を楽しむ、好きな音楽を聴くなど、小さなことでも気分転換になります。

視野を広げるための勉強や情報収集

同じ悩みを持つ親たちとの交流は、自分だけがこの状況に直面しているのではないと感じられる助けとなります。実際に解決の糸口を見つけた家庭の話を聞くと、自分にもできることがあると前向きになれるでしょう。

子どもの未来を信じて、親子で一歩ずつ前進しよう

不登校は、親にとっても子どもにとっても大きな試練ですが、子どもが自分を見つめ直し、成長するための時間でもあります。親が子どもの気持ちを理解し、寄り添うことで、子どもは自分のペースで未来に向けて進む力を取り戻します。

家族全員が一歩ずつ前進する姿勢を持つことで、不登校期間をポジティブな経験へと変えることが可能です。

「子どもには必ず未来がある」と信じて、焦らず穏やかに見守りながら、親子で新たな一歩を踏み出していきましょう。

不登校生にはオンライン完結で毎日サポートがある168塾がおすすめ!

大学受験がとても不安‥

このままで本当に合格できるのかな…

このような悩みを抱える方はいませんか?

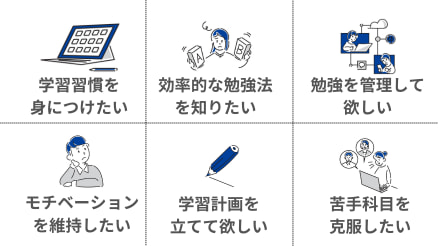

そんな方には、徹底した学習サポートが強みの168塾がおすすめです!

生徒一人ひとり、勉強の悩みや改善点はそれぞれ違います

168塾では、受験のプロである担当コーチが、いま抱えているお悩みや勉強の状況を丁寧にヒアリングし最適な学習プランをご提案します。

また塾生専用の学習進捗確認シート、LINEを用いた毎日の進捗管理、担当コーチとの振り返り面談をおこない、勉強の質も高めていきます。

正しい勉強のやり方で、勉強量と勉強の質を高めていけば成績を飛躍的に向上させることが可能です。

168塾では現在、オンラインで無料受験相談も行っています。気になる方や相談したいことがある方はぜひ気軽にお申し込みくださいね!

\ 毎月先着30名様限定/

\ まずは168塾のことを知る /