大学受験のためにはいつから塾に行けばいい?

やっぱり高3ぐらいが普通なのかな?

そんな風に高校生の通塾時期について迷っておられる保護者・生徒の皆さん!大学受験は高校受験とだいぶ違うので、実は早めの通塾がオススメです。その理由や背景を徹底解説するので、塾選びの参考にしてくださいね。

・国公立や中堅以上の私大を目指すなら念のため高1からがいい

・高校の学習進度は早いため、「分からなくなってから」だと辛い

・高校生活は多様なイベントがあるので、「高校生活に慣れてから」は現実的でない

独学で東北大学医学部に現役合格。指導経験の中で、“塾外の時間”の使い方こそが成績向上の鍵だと気づき、168時間に着目したオンライン学習管理塾「168塾」、東北大専門塾「Elevate」を創設。全国の受験生を支援している。

詳しくはこちら

現在は東北大学大学院加齢医学研究所にて、脳科学と教育を融合させた研究を行うと同時に、東北大学病院 認知症外来で診療に携わる現役医師でもある。学術と現場の両視点から、「自走力を育む学習法」の確立を目指し、受験にとどまらない“生きるための学び”を提唱。

東北大学教育学部在学中、自身の浪人体験から、モチベーション支援や学習戦略の大切さに気付き、オンライン学習管理塾「168塾」と東北大専門塾「Elevate」を共同創設し、IT技術を活用した学習管理で全国の受験生を支援している。

もっと詳しく

現在は教育メディア「#スタシェア」の運営を行いながら、プロダクト開発と現場支援を両輪に、学びの選択肢と質の向上に取り組む。

はじめに:中3と同じでいいの?と悩む保護者様へ

お子様が進学校に入学予定、またはすでに通学中の保護者様は、「大学受験に向けて、いつから塾に通わせるべき?」という不安も感じ始めていらっしゃるかもしれません。

高校受験のときは中学3年生から塾に通い始めて、なんとか志望校に合格できた。だから「今回も高3からラストスパートでいいのでは?」とお考えの方も少なくないと思います。

しかし結論から言うと高校受験と大学受験は「まったくの別物」です。

中学の学習は、教科書中心で出題範囲も狭く、定期テスト対策がそのまま受験対策になりやすい構造でした。

一方、高校では学習内容の深さ・広さともに各段に増え、「学校の授業についていく」ことと「入試に通用する力をつける」ことが完全には重なりません。

さらに大学受験は、志望校によって必要な科目・出題傾向・試験形式が大きく異なります。そのため、準備には長期的な戦略と早期の基礎固めが不可欠です。

本記事では、現役塾講師として多くの高校生を指導してきた経験から、「いつ塾に通い始めるのが最も効果的なのか?」を、できるだけ具体的に、そして現実に即してお伝えしていきます。保護者として最善のタイミングを見極める参考になれば幸いです。

高校の学習はスピードもレベルも想像以上に厳しい

高校の授業は、中学校とは比べものにならないほどのスピードで進んでいきます。特に進学校ではその傾向が顕著で、授業についていけなくなる生徒も少なくありません。ここでは、高校の学習がなぜ「つまずきやすい」のかを具体的に見ていきます。

1単元にかける授業時間が短い

中学と同じ3年間しかないのに、圧倒的に難しいのが高校での学習内容です。

例えば中学英語は「アルファベットの書き方」から始まりますが、高校英語では「3人称単数」とか「句・節」などといった内容からのスタートです。

もちろん、生徒の知識レベルも中1生と高1生では違うわけですが、それにしても「中学時代とは比べものにならないほど難しい内容を、同じ3年間で習得していく」という構図には変わりありません。

そうすると、1つひとつの単元(例えば文法事項)にかけられる時間は限られてくるので、「難しくて理解しきれない」ということが発生しやすくなります。

また、難しい内容が積み重なって定期テストが行われるため、「テスト前だけ頑張る」スタイルではもはや内容の定着が難しく、実力には結びつきにくいのが現実です。

つまずいた内容が、そのまま「伸び悩み」の原因に

高校の科目は、中学に比べるといわゆる「積み上げ型」のものが多いです。低学年で学ぶことを用いて高学年の内容が習得できる仕組みです。

一例として、数学IIBの「指数関数」あたりを学習する際は、数学IAの「2次関数」の技能が必要です。あるいは数学IIBの「三角関数」は、数学IAの「三角比」に基づいています。

このように、高校の学習は「その場しのぎ」では乗り切れない構造になっています。毎回のテストで単に点を取ればいいわけでもなく、テストを利用して「学力の土台作り」をすることが非常に重要です。塾のサポートが有効な理由もここにあります。

「慣れてから」では難しい?高校生活は忙しさが増すばかり

高校に入学して間もない時期は、「まずは新しい環境に慣れてから塾を考えよう」と思われるかもしれません。しかし、実際の高校生活は想像以上に忙しく、「落ち着いてから始める」というタイミングは、ほとんど訪れないのが現実です。

高1は部活・イベント・通学時間増などで「想像以上に時間がない」

高校に入ると、部活動や学校行事、新しい友人関係、そして通学時間の延長など、生活が一気に忙しくなります。さらに進学校では、課題の量も中学校とは比べものにならず、毎日があっという間に過ぎていきます。

この状況で「慣れてから塾を検討しよう」としていると、いつの間にか勉強の優先順位が下がってしまうケースが多く見られます。気づいたときには、「もう少し早く始めておけば…」という状況になってしまうことも。

例えば高1の5月。中間テストですでに苦戦したとしましょう。その生徒の時間は以下のように過ぎていきます。

- 4月下旬: 各クラスの授業が何回か行われ、いきなり難しさを感じる

- 5月上旬: ゴールデンウィーク課題と部活で忙しい

- 5月中旬: 中間テストの準備などで2週間苦しむ

- 5月下旬: 各クラスでテスト返却が行われる

- 6月上旬: 「次は頑張ろう」と思って授業に参加するが、難しい

- 6月下旬: 雨や暑さで通学がしんどくなる上、部活が本格化して体力的にきつい

- 7月上旬: 期末テストの準備などで2週間苦しむ

- 7月中旬: 2回目のテスト返却で「塾とか行った方がいいのかな」と思う

- 7月下旬: 夏休みに入ると部活やオープンキャンパスで忙しい

もちろん全員がこうなるわけではないのですが、最初の「いきなり難しさを感じた」ところで速やかに助けを得ていれば、その後の苦しみはなかったかもしれません。ですが「落ち着いたら」「慣れたら」と考えているうちに時間はどんどん経っていきます。

高1から通塾すると学校生活をスムーズに送れる

一方で、早い段階で塾に通い始め、週に数時間でも勉強のサポート時間を確保している生徒は、自然と生活リズムが整っていく傾向にあります。学習時間が「特別なもの」ではなく「当たり前の習慣」になるため、部活や学校行事とも両立しやすくなるのです。

ライター

ライター質問できる自習室のある塾なら、自習室に通うだけでも学校課題がスムーズに済みます。家に帰るとつい寝てしまうけれど、自習室なら頑張れたという声はよく聞きます。

例えば、学校進度に合わせて進めてくれる塾であれば、学校の授業でつまずきやすい難しいポイントを先回りして解消しておいてもらえるでしょう。そうすれば、学校の授業も理解しやすくなります。

高校の学習が「積み上げ型」であることを考えると、1つのつまずきが後の苦しみにつながってしまうので、塾などを「転ばぬ先の杖」として活用することは非常に合理的な選択と言えるでしょう。

【おすすめオンライン塾】

毎日の学習計画から進捗管理まで、

すべてプロにお任せできるオンライン学習管理塾「168塾」

専用アプリで24時間サポートし、勉強の習慣化と成績アップを実現します。

「ゼロから逆転合格できる」

1日単位で勉強を管理

無料相談は公式LINEから

推薦・総合型選抜を考えるなら「成績の安定」が命

近年、大学入試における総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜の割合が年々増加し、学力試験の一発勝負だけではなく、「高校での取り組み全体」が問われる傾向が強まっています。これらの入試方式に対応するには、高1からの準備が非常に重要です。

推薦は高1からの成績(評定平均)が評価対象

総合型選抜・学校推薦型選抜のような「推薦入試」では、出願時点での評定平均(内申点)が一定以上あることが条件になる大学が多く存在します。例えば「評定平均4.0以上」などの基準が課されることも珍しくありません。

この評定平均は、高3の1学期あたりまでの成績が対象となるため、高1の1学期から積み重ねる必要があるのです。

仮に高1の成績がやや低めだった場合、挽回するにはほぼ高2の1年間しかないので限界があり、志望校の推薦枠に手が届かなくなってしまうこともあります。

成績が安定していれば、推薦入試と一般入試の両方を狙う戦略も可能となります。もちろん、推薦入試と一般入試は準備プロセスが違うので「両方狙えるからラク」ということではありません。しかし第一志望校に対して複数回の受験チャンスを確保できれば、心理的な安心感は大きいでしょう。

「推薦=ラク」ではない。むしろ「戦略的に早く動く」入試

推薦入試の一部では学力試験が課されないので「勉強しなくていい」という印象を持たれることがありますが、そんなことはありません。むしろ「こまめで着実な勉強」と「多様な準備の積み重ね」がものをいう入試方式です。

低学年のうちから評定平均を確保する必要があるほか、自己推薦書、志望理由書、小論文、さらにはプレゼンテーションや面接などが課されることもあります。当然、面接などで話す内容が含まれた高校生活を送る必要もあるので、勉強も課外活動もしっかりこなさねばなりません。

こうした入試方式への対応も、高1の早い段階から塾で対策を始めている生徒のほうが有利になりやすいです。塾では定期テスト対策だけでなく、成績管理や志望理由書の添削、小論文の書き方指導などもサポートできる体制が整っているところが多く、学校だけではカバーしきれない部分を補ってくれます。

高2・高3からでも成功する人はいるが、誰でもできるわけではない

ここまで、「早めに塾に通うことの重要性」をお伝えしてきましたが、高2・高3になってから受験を意識し始めた方の中には「今からでも間に合うのか」と不安を感じている方がいらっしゃると思います。

結論としては、可能性は十分にあります。ただし、誰でも・どんな状況でもというわけではなく、必要な条件や覚悟があることも事実です。

高2・高3になってからの入塾は「弱点放置」「現状追認」になりがち

高2や高3から勉強に本腰を入れる場合、最も難しいのは「それまでの学習の抜けをどう補うか」という点です。塾では新しい単元の指導や演習が中心になるため、それ以前の内容に抜けがある場合、生徒自身が積極的に復習に取り組まなければなりません。

しかし、まだ部活が続いていたり、模試が多くなったりする高2・高3の時期には、過去の穴を埋める時間がなかなか取れず、結果的に土台があやふやなままで勉強を進めてしまうことも起こりやすいです。

また、塾に入ると「授業を受けている=勉強している」と思ってしまいがちですが、これもいけません。塾の授業が分かりやすいのは当たり前なので、授業で習っていることを理解するだけでなく、つまずいた箇所まで戻ってやりなおすことも忘れないでください。

高2・高3からのスパートでの成功例

一方で、実際に高2・高3からの本格スタートで志望校に合格した生徒も確かに存在します。高2の秋までは第一志望はE判定しか取ったことのない生徒が、秋以降に本気で勉強法を見直し、第一志望校に合格したなどといった話はたくさんあります。

ただし、これらのいわゆる「武勇伝」に触れる際には注意が必要です。例えば「小学生の頃に積み上げた地頭が非常に優秀で、中高とサボっていただけ」みたいな話も混じっているかもしれません。

そんな中で、私が塾講師として感じる「スパートに必要な共通点」は以下のようなものです。

- 「何が足りていないか」を冷静に分析できた

- 苦手を避けず、基礎からやり直す勇気があった

- 学習時間を確保し、生活習慣ごと見直した

- 自分に合う塾や講師と出会い、学習効率を最大化した

つまり、時間の少なさを「質と集中力」でカバーしたのです。

このように、成功の道は残されています。ただし、誰でも簡単にできることではありません。必要な条件や環境を整えたうえで、自分に合った学習スタイルを見つけ、実行できるかがカギとなります。

もしあなたやお子様が「今からでも遅くないか?」と感じているなら、まずは一歩踏み出すことが大切です。こうした「巻き返し」の具体策については、別記事で詳しくご紹介しています。ぜひ以下の記事もあわせてお読みください。

また、偏差値の高くない高校からでも東北大学に合格した実例はこちらにまとめてあります。

現役塾講師が見てきた「後悔」のパターン

塾講師としてこれまで数多くの高校生を見てきましたが、特に印象的なのが、高校3年生になってから入塾してきた生徒やその保護者の方からよく聞く、「もっと早く来ていればよかった」という言葉です。

「塾に入ってからの授業は分かりやすく、内容も頭に入る。だけど…」

この言葉に続けて口にされるのは、「過去に習った内容が抜けたままで、それを取り戻し切れなかった」という現実です。

たとえば、英語の長文読解が中心となる高3の授業で、「関係代名詞の理解が曖昧なまま」「基本的な文構造の把握ができていない」といった状態が残っていると、目の前の演習に集中したくても、根っこがぐらついているために最大の成果が出しきれないのです。

もちろん、このような生徒に対しては、過去の単元を補うために映像授業や参考書の活用を提案することもありますが、実際には受験までの残された時間と照らし合わせると、すべてが理想通りに進むとは限りません。

このことからも、高1・高2の間に必要なことを、必要なときにしっかり理解できていれば、もっと成果が出ただろうと思わざるを得ません。

こうした「タイミングの問題」で後悔するケースが多いというのは、保護者の方にぜひ知っておいていただきたい事実です。

【結論】高1から塾に通うことで「後手にならない」受験準備ができる

大学受験は、つまずいてから取り戻すのは大変です。それよりも、早く・計画的に準備を始めるのが王道と言えるでしょう。

特に国公立大学や中堅以上の私立大学を目指すのであれば、高1から塾に通い始めることが、安心して受験期を迎えるための備えになります。

高校の授業進度は非常に早く、部活や行事も多忙です。「慣れてから」「時間ができてから」と考えていると、どうしても勉強が後手に回ってしまいがちです。そうならないためにも、「転ばぬ先の杖」として、塾での学習支援を活用することを検討してくださいね。

「今すぐ入塾させるべきか」と迷っている方は、まずは無料体験や学習相談に参加してみることをおすすめします。塾の雰囲気や学習サポートの内容を知るだけでも、今後の判断材料になります。

お子様の将来の選択肢を広げるのは、今このタイミングからの一歩です。ご家庭でじっくり検討される中で、本記事が少しでもお力になれたなら幸いです。

大学受験を意識したオンラインの学習管理なら168塾がおすすめです!

大学受験がとても不安‥

このままで本当に合格できるのかな…

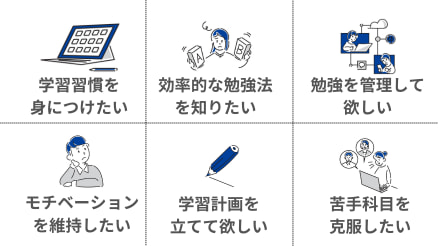

このような悩みを抱える方はいませんか?

そんな方には、徹底した学習サポートが強みの168塾がおすすめです!

生徒一人ひとり、勉強の悩みや改善点はそれぞれ違います

168塾では、受験のプロである担当コーチが、いま抱えているお悩みや勉強の状況を丁寧にヒアリングし最適な学習プランをご提案します。

また塾生専用の学習進捗確認シート、LINEを用いた毎日の進捗管理、担当コーチとの振り返り面談をおこない、勉強の質も高めていきます。

正しい勉強のやり方で、勉強量と勉強の質を高めていけば成績を飛躍的に向上させることが可能です。

168塾では現在、オンラインで無料受験相談も行っています。気になる方や相談したいことがある方はぜひ気軽にお申し込みくださいね!

\ 毎月先着30名様限定/

\ まずは168塾のことを知る /