【現役医師が解説】勉強のやる気が出ない時に勉強のやる気を出す脳科学的な方法

生徒

生徒勉強しなきゃいけないのに、どうしてもやる気が出ません…。これって、やっぱり自分の甘えなんでしょうか?

その気持ち、よく分かりますよ。実は、勉強のやる気が出ないのは決して「甘え」や怠けではありません。誰にでも起こりうることで、原因はあなたの脳の仕組みにあるんです。

「勉強にやる気が出ない…」と悩む中高生は少なくありません。部活や遊びに気を取られ、テスト勉強に手が付かないまま時間だけが過ぎてしまうこともあるでしょう。

そして、やる気の出ない自分を責めて「自分は甘えているだけかも…」と落ち込んでいませんか?しかし安心してください。その「やる気のなさ」は決して甘えなどではなく、脳の働きによるものなのです。

本記事では、現役医師であり塾長でもある筆者(難波)が脳科学的アプローチから勉強のやる気を引き出す方法を解説します。脳の特性を知れば「やる気スイッチ」の正体が見えてきます。

- 「勉強のやる気が出ない」のは甘えではなく脳の問題

- やる気を妨げる脳の3特性を理解すれば対策できる

- 168塾は脳科学×行動科学で「習慣化」を徹底サポート

独学で東北大学医学部に現役合格。塾講師として指導を行う中“塾外の時間”の使い方こそが成績向上の鍵だと気づき、1週間=168時間に着目したオンライン学習管理塾「168塾」を創設。全国の受験生を支援している。

詳しくはこちら

現在は東北大学大学院加齢医学研究所にて、脳科学と教育を融合させた研究を行うと同時に、東北大学病院 認知症外来で診療に携わる現役医師でもある。学術と現場の両視点から、「自走力を育む学習法」の確立を目指し、受験にとどまらない“生きるための学び”を提唱。

勉強のやる気が出ないのは「甘え」ではない

「やらなきゃ」と分かっていても体が動かない。これはよくあることです。

誰でも起こりますし、あなたが怠け者だからではありません。

脳には「やる気」を作る仕組みがあります。うまくいったときにドーパミンという物質が出て、「またやろう」と思えるようになります。

でも、寝不足やストレスが続くと、この働きが弱くなります。すると「何をしても楽しくない」「やる気がわかない」と感じやすくなります。

つまり、やる気が出ないのは脳のコンディションの問題。あなたの性格のせいではありません。

やる気が出ない原因となる脳の3つのクセ

1. 脳は「不快」から逃げようとする

テスト勉強や宿題はプレッシャーがあります。脳はそれを「嫌だ」「面倒だ」と感じます。

このとき扁桃体(へんとうたい)という場所が働き、「やめよう」「避けよう」というサインを出します。

だから、ついスマホやテレビに手が伸びるのです。

意志が弱いからではなく、脳がそう感じているだけなんです。

2. 脳は省エネになりやすい

脳は体の重さの約2%しかないのに、エネルギーはたくさん使います。

そのため、必要ないことはしたくないと感じて、ぼーっとしたいモードになりがちです。

これは人間に元々ある性質。あなたの「怠け癖」ではありません。

3. 「やる気」は行動のあとに出てくる

「作業興奮」という現象があります。

まず少し手を動かすと、脳が起きてきて、だんだんドーパミンが出て集中しやすくなります。

つまり、やる気が出たら始めるのではなく、始めるからやる気が出るのです。

最初の一歩は小さくてOK。「教科書を開く」「1問だけ解く」でも十分、スイッチが入ります。

医師である筆者が教える、勉強のやる気を引き出す脳科学的アプローチ

1. 小さな行動から始める

「やる気が出てから行動する」のではなく、「行動するからやる気が出る」というのが脳科学の基本です。最初の一歩はどんなに小さくても構いません。

たとえば、教科書を机に置いて開く、シャーペンを手に取る、それだけでも脳は「勉強モードに切り替わった」と認識します。すると脳内でドーパミンが分泌され、少しずつ集中力が高まっていきます。

勉強を始める前の気持ちの重さに打ち勝つコツは、とにかく小さな行動でスイッチを入れることが大切です

2. タスクを細分化する

脳は「大きな課題」を前にすると不安やストレスを感じやすく、逃げたい気持ちを強めてしまいます。

そこで「1時間勉強する」という漠然とした目標ではなく、「英単語を10個だけ覚える」「数学の問題を1問だけ解く」といった小さな単位に分けるのが効果的です。

タスクを細かくすると「これくらいならできそう」と脳が判断しやすくなり、実際に取りかかるハードルが下がります。

一つ達成するごとに「できた!」という小さな成功体験が積み重なり、報酬系が刺激されて次の行動へつながります。

3. 環境を整える

勉強しようと思っても、目の前にスマホや漫画があると脳は簡単に注意を奪われてしまいます。

これは脳が「楽で快適なこと」に引き寄せられる性質を持っているからです。

そこで、机の上は勉強に必要なもの以外は置かない、スマホは別の部屋に移動させる、通知は切っておくといった工夫が重要です。

図書館や自習室など周囲が勉強している環境に身を置くと「周りに合わせなきゃ」というプレッシャーが働き、自然と集中力が高まります。

4. 体を動かす

脳は血流によって酸素や栄養を受け取り、その活動を維持しています。

長時間机に向かっていると血流が滞り、脳の働きが低下してしまうのです。

5分程度の散歩やストレッチを取り入れると、血流が改善され脳がリフレッシュします。特に有酸素運動はドーパミンやセロトニンの分泌を促し、意欲や安定した気持ちをもたらします。

やる気が出ないときは「机から離れて体を動かす」ことこそ、効率を取り戻す近道なのです。

5. 生活習慣を整える

やる気の有無は生活習慣の影響を大きく受けます。睡眠不足は集中力を著しく低下させ、脳の報酬系の働きを鈍らせます。

栄養が偏っていると、神経伝達物質の材料が不足し意欲が下がります。さらに水分不足は脳の処理速度を落とし、疲労感を強めてしまいます。

毎日同じ時間に寝起きし、3食をバランスよくとり、十分な水分補給を意識することが、勉強への意欲を支える大前提になります。

「勉強にやる気が出ない」の裏には、生活の乱れが隠れていることも多いのです。

6. 小さなご褒美を用意する

人の脳は「うれしいこと=快」をえらびやすい性質があります。

勉強を続けるためには「やった後に楽しみがある」と感じさせることが大切です。

「英語の問題を10問解いたらお気に入りのおやつを食べる」「30分集中できたら10分だけゲームをする」など、具体的なご褒美を設定すると脳の報酬系が刺激され、次もやろうという気持ちが生まれます

重要なのは、自分にとって心地よい小さな報酬を与えることです。

7. 朝日を浴びる

朝起きてすぐ太陽の光を浴びると、脳内でセロトニンが分泌されます。

セロトニンは心の安定や集中力を高める神経伝達物質で、夜には睡眠ホルモンであるメラトニンに変化します。

つまり朝日を浴びることは「昼は集中、夜は睡眠」というリズムを整えるスイッチになります。

体内時計がリセットされることで、一日のスタートを気持ちよく切れるようになり、勉強に向かいやすくなります。

8. 勉強する場所を変える

同じ場所で勉強を続けていると脳が「いつもの景色」に慣れてしまい、刺激が減って集中力が落ちることがあります。

図書館やカフェ、自習室など新しい環境に移ると、視覚や聴覚から新しい刺激が入り、脳が活性化します。

さらに「ここは勉強する場所」と環境を固定化すると、場所そのものが勉強のスイッチになりやすいのです。

9. ポモドーロテクニックを活用する

「25分集中+5分休憩」を1セットにして繰り返す学習法をポモドーロテクニックと呼びます。

短い集中と短い休憩を交互に行うことで、脳の疲労を溜めにくく、持続的な勉強が可能になります。

「25分ならできそう」と思える心理的ハードルの低さもメリットです。勉強が苦手な人ほど「まず25分だけ」と自分に言い聞かせると、行動に移しやすくなります。

10. 視覚的に進捗を確認する

脳は「できた」を視覚的に確認することで強い達成感を覚えます。

チェックリストに✅をつけたり、学習アプリで進捗バーを埋めたりすると、脳が「前進している」と認識してドーパミンが出ます。

この「見える化」は特に中高生に効果的で、努力が形になると自信につながり、さらにやる気を後押ししてくれるのです。

11. 仲間と一緒に勉強する

人は社会的な存在であり、「誰かと一緒にやる」とモチベーションが高まりやすいものです。

図書館で友達と並んで勉強する、オンラインで勉強会を開くなど、学習を共有するだけで「自分もやらなきゃ」という気持ちになります。

また、わからないことを教え合うことで理解が深まり、学習の効率も上がります。孤独な勉強に比べ、仲間と一緒に学ぶことは脳にとってポジティブな刺激になります。

12. 音楽で気分を切り替える

勉強の前に気分が乗らないときは、音楽を使って脳の状態を変えるのも有効です。

集中したいときはカフェ音や雨音などの環境音、やる気を出したいときはテンポの速い曲が効果的です。

脳は音に敏感で、リズムに合わせて自律神経や感情が変化します。気持ちを切り替えるスイッチとして、音楽をうまく活用しましょう。

例えば…勉強中のストレスを軽減する曲「Weight less」

ストレスを軽減するとして有名なのが「Weight less」という曲。

イギリス音楽療法学会と音楽グループが作成され、この曲を聴くことでストレスレベルを下げることが過去の研究結果からわかっています。「Weight less」を聞いた他の候補曲と比べてストレスレベルが65%も低下したと言う結果が得られたそう。

実際の動画はこちらです。Spotifyからも聞くことができますよ!

13. ネガティブ思考をリフレーミングする

「勉強はつらい」「面倒だ」と思うと脳は拒否反応を示します。

そこで「勉強は未来の自分を助ける投資」「努力は自分の武器になる」と捉え直すことで、脳の反応を変えることができます。

この考え方の転換(リフレーミング)は心理学的にも有効とされ、自己効力感を高め、行動を後押ししてくれるのです。

14. 呼吸法で自律神経を整える

緊張や不安が強いとき、脳はストレスホルモンを分泌し、集中力や意欲を下げてしまいます。

そんなときは「4秒かけて吸い、7秒止め、8秒かけて吐く」などの腹式呼吸で副交感神経を優位にすると、リラックスできます。

呼吸は唯一、自分の意思でコントロールできる自律神経のスイッチです。上手に活用すれば「気持ちを落ち着け、やる気を出す」ことが可能です。

15. 睡眠前の復習習慣を持つ

脳は睡眠中に記憶を整理・定着させます。

寝る前に英単語や歴史の年号を確認すると、睡眠中に情報が整理されて記憶が強化されます。

さらに「寝る前に必ず机に向かう」という習慣は、脳にとって「一日の締め=勉強」というルールを刷り込みます。これにより翌日も自然と勉強モードに入りやすくなるのです。

168塾の強み ― 毎日の学習管理で習慣を定着させる

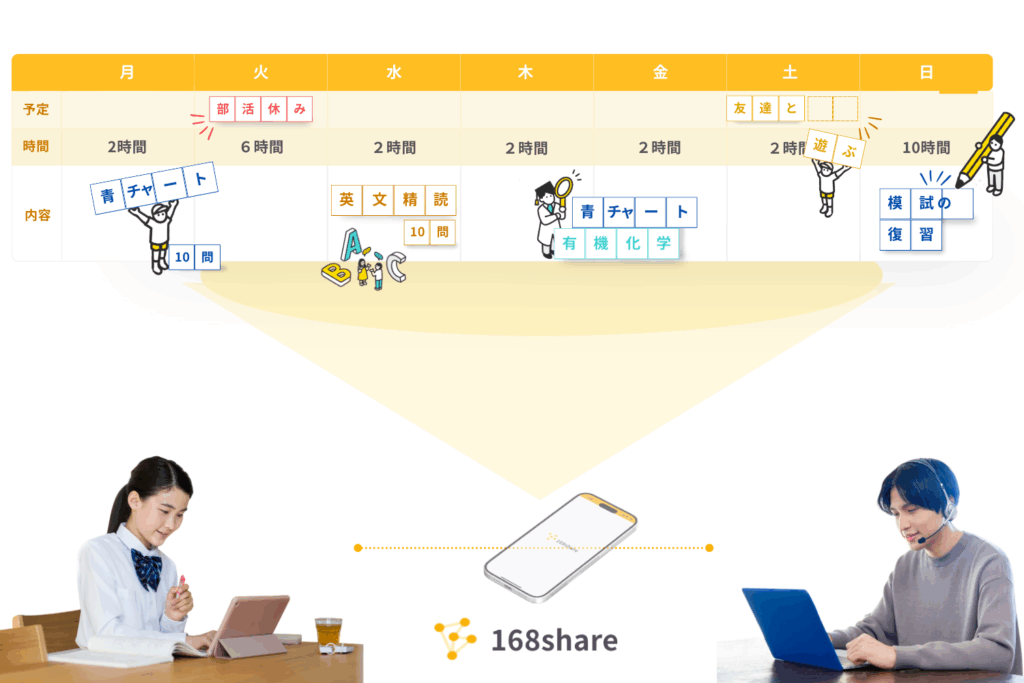

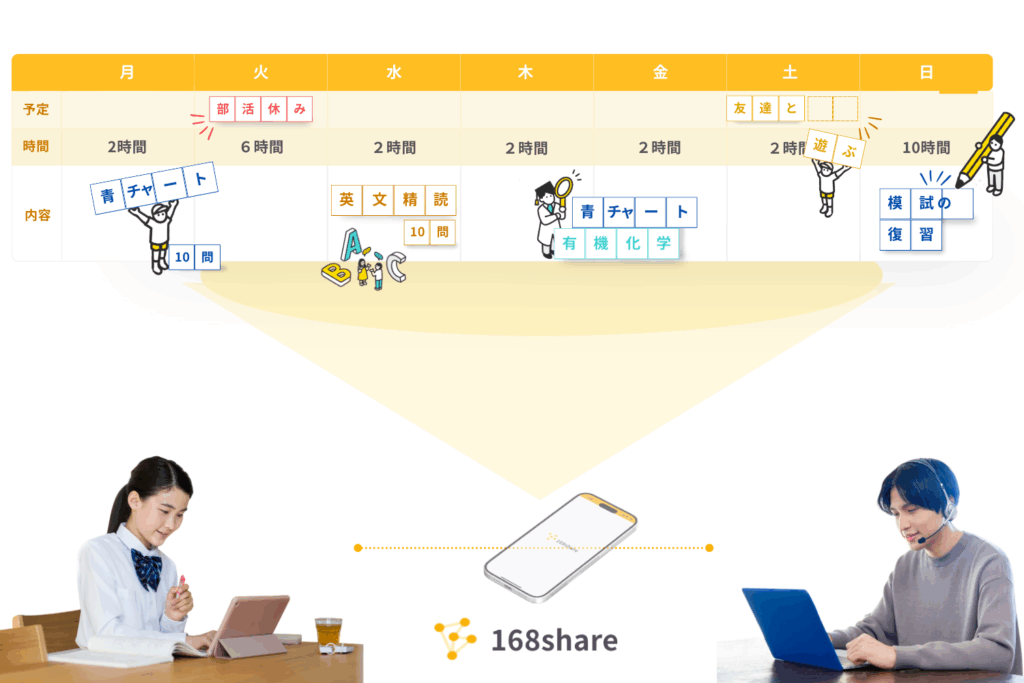

168塾では、毎日の学習を徹底的に管理し、継続をサポートする仕組みを整えることで、生徒が自然に勉強を習慣化できる環境を実現しています。

まず、志望校から逆算したオーダーメイドの学習戦略を立て、専用アプリで日々の進捗を可視化。さらに担当コーチが毎日学習記録をチェックしてフィードバックを返すため、「やるべきことが明確で続けやすい」状態が維持されます。

また、週に一度の個別面談で進捗や理解度を確認し、計画を柔軟に修正。加えて専用アプリを通じて24時間いつでも質問できる環境があるため、疑問を溜め込まずに学習を前進させることができます。

こうした仕組みがあるからこそ、勉強を「根性で続ける」のではなく、日常のリズムの中で自然に習慣化していけるのです。これが168塾が提供する大きな強みです。

【最後に】勉強のやる気が出ない中高生に伝えたいこと

やる気が出ないのはあなたのせいではありません。

脳にはそうした特性があり、それを理解した上で工夫すれば誰でもやる気を引き出すことができます。大切なのは自分を責めるのではなく、正しい方法で習慣を作ることです。

もし「一人ではどうしても勉強が続かない」と感じるなら、ぜひ168塾の無料相談・体験をご利用ください。

168塾なら自分でも勉強が続けられるという実感を持っていただけるはずです。

Contact

168塾の指導内容やサポート体制を詳しく知りたい方へ

168塾の指導内容やサポート体制を、詳しく知りたい方へ。

公式LINEなら「資料請求+無料学習アドバイス」が24時間いつでも受け取れます。

進路や勉強方法に迷っている方も、まずは気軽にご利用ください。