どうすれば理科の点数を上げられるだろう

ノートの取り方を教えて!

理科は得意・不得意が分かれやすい教科と言われています。様々な分野に分かれており、計算や暗記などやらなければいけない作業が沢山あるからです。しかし、理科が苦手な人でもノートの取り方や勉強の仕方を工夫すれば、ちゃんと点数を上げることができます。今回は理科の勉強法について学年別に紹介します!

・1、2年生の授業で出たことがそのまま入試に出てくる

・ノートはとにかく「見やすさ」が命

・理科は暗記科目!まずは量をこなそう

独学で東北大学医学部に現役合格。指導経験の中で、“塾外の時間”の使い方こそが成績向上の鍵だと気づき、168時間に着目したオンライン学習管理塾「168塾」、東北大専門塾「Elevate」を創設。全国の受験生を支援している。

詳しくはこちら

現在は東北大学大学院加齢医学研究所にて、脳科学と教育を融合させた研究を行うと同時に、東北大学病院 認知症外来で診療に携わる現役医師でもある。学術と現場の両視点から、「自走力を育む学習法」の確立を目指し、受験にとどまらない“生きるための学び”を提唱。

東北大学教育学部在学中、自身の浪人体験から、モチベーション支援や学習戦略の大切さに気付き、オンライン学習管理塾「168塾」と東北大専門塾「Elevate」を共同創設し、IT技術を活用した学習管理で全国の受験生を支援している。

もっと詳しく

現在は教育メディア「#スタシェア」の運営を行いながら、プロダクト開発と現場支援を両輪に、学びの選択肢と質の向上に取り組む。

理科は得意・不得意が分かれやすい

中学の理科は、高校では物理・化学・生物・地学とそれぞれ別々の科目に分かれる4分野を1つの科目として扱っています。

もちろん高校の勉強と比べれば簡単なことしかやっていませんが、計算や化学式、作図などいろいろな作業をする必要があります。また、単純に興味を惹かれる分野とそうでない分野もあるでしょう。しかし、だからと言って興味のあるところだけをやっていっても成績は伸びません。すべての単元をまんべんなく網羅することが大切です。

もしかしたら勉強することで今まで苦手だったり興味がなかったりした分野が好きになるかもしれませんよ!ここからは具体的な勉強法について学年に分けて解説していきます。

中学1・2年生の理科の勉強法

まず中学1・2年生の勉強法についてですが、何よりも授業をしっかりと聞くことが大切です。

実は、高校受験の理科社会の問題の多くが1・2年生で学習した単元から出題されると言われています。これはとても大きな数字です。この2年間の分の基礎を押さえておくと受験期になったときにとても楽になります。

授業では特に実験の結果を理解できるように頑張りましょう。あとから復習をやろうとしても、実験をもう一度というのはなかなか難しいです。何をしているのか、どんな結果になるのか、このことから何が言えるのかなどを意識しながらやりましょう。

中学生理科のノートの取り方

学校の授業に関連して、ノートの取り方も非常に大切です。学習内容の理解にも役立ちますし、ノートの提出を求める先生だと評定にもかかわってきます。ここでは項目ごとに良いノートの取り方を解説していきます。

色はなるべく絞る

大事な部分を強調しようとしてあまりにもたくさんの色を使ってしまうと、結局どこが大切な部分なのかわからなくなってしまいます。黒、赤、青の3色程度におさめると見やすくなります。また、「赤は重要語句を書くのに使う」「青は重要な文章に線を引いたり線で囲うときに使う」など自分なりのルールを作っておくと統一感が出てきます。

余白を作る

ギチギチに文字を詰めて書くと、何が書かれているか見にくくなってしまいます。ノートは、パッと開いたときにどこに何が書かれているか一目でわかるのが望ましいです。一つのまとまりのある文章を書いたらその次の行は空けて、さらにその次の行から書くようにすると1つ1つの文が見やすくなります。

ライター

ライター僕はノートの各ページの右側に縦線を引いておいて、そのスペースには「先生が言ったけど黒板には書かなかったこと」をメモしていました。

図は大きく描く

文字と同様に、図も見やすくするために大きく描くことが大切です。教科書に載っている図を見ただけでは何のことかわからなかったとしても、自分で実際に書いてみることで理解できることもあります。ノートの隅にチョコチョコっと書くのではなく、大きく丁寧に描きましょう。

【おすすめオンライン塾】

毎日の学習計画から進捗管理まで、

すべてプロにお任せできるオンライン学習管理塾「168塾」

専用アプリで24時間サポートし、勉強の習慣化と成績アップを実現します。

「ゼロから逆転合格できる」

1日単位で勉強を管理

無料相談は公式LINEから

中学3年の理科の勉強法

3年生になるといよいよ受験勉強としての理科の学習が始まります。ここでまず知っておきたいのは、理科の問題は「暗記系」と「理解系」の2種類に分かれるということです。

暗記系とは、知識問題のように、文字通り暗記量がものをいう問題のことです。植物・動物のからだの仕組みや天体などの生物・地学分野に多い傾向があります。

理解系は、計算問題や記述問題のように、その分野に関する本質的な理解を問われる発展的な問題です。電気やイオンなどの物理・化学分野で出題されやすいです。

暗記系問題の対策

暗記系の問題の点数は、問題を解けば解くほど伸びます。いろんなテキストに手を出すのではなく、一つの分厚いテキストを何周も周回したほうが良いです。例えばテキストを3周すると決めたら、1周目と2周目は全問解く、3周目は1・2周目で間違った問題を解く(そこでも間違えた問題ももちろんチェックする)のように、1つのテキストを完璧に仕上げるようなイメージでやると良いです。

僕は塾の宿題でテキスト5周をやりました。

社会も同じく5周しました!

理解系問題の対策

理解系問題を解けるかどうかは、残念ながら得意不得意に大きく左右されます。そのため、まずは自分が得意だと思う分野とどうしても苦手な分野を見つけ、得意な分野のみ発展問題を解いていくというやり方がもっとも効率的です。(理科が得意な人はもちろん全問題に挑戦しましょう!)

苦手な単元も問題集を周回していくうちに発展的な問題にも挑戦できるようになってきます。まずは暗記系の問題の点数を上げるためにガンガン問題を解いていきましょう!

中学生が理科を学べば選択肢が増える!

高校では、文系と理系に進路選択が分かれ、一人一人が4教科の理科系科目から2つ以上を勉強します。また、受験科目としては理科系科目は「基礎科目」と「基礎なし科目」に分かれます。例えば、文系選択は物理基礎、理系選択は物理のように分かれ、難易度がかなり異なっているのです。

例えば「ロボットを作りたい」とか「ノーベル化学賞を取りたい」という夢をもっている方は、理系を選択するでしょう。その他にも、医学部や薬学部といった人気の学部も理系に含まれます。

中学校のうちから理科を勉強しておくと、こういった学問に挑戦できるチャンスが広がります。もちろん、文系選択の学生はほとんどが文系科目が好き・得意で、大学でも勉強したいと思って選んだ人ですが、中には「理系に進みたかったけど、理科系や数学が難しすぎて断念した」という人も少なくありません。

皆さんが今、将来は理系を志望したいと思っているなら、理科の勉強が役に立ちます。逆に文系志望でも、将来理系に興味を持つかもしれませんし、やはり理科をやっておいて損はありません。まさに、理科こそが自分の進路選択の幅を広げる要の科目と言えるのです。

皆さんがそれぞれの進路を達成されることを願っています!

理科を得意にするなら168塾

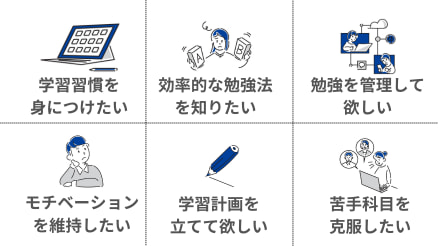

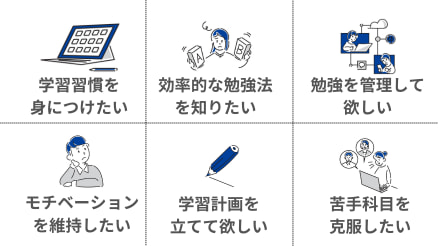

長時間、勉強の集中力が続かないし…自分ひとりだと勉強を怠けてしまう。

何から勉強を始めたらいいのかわからない…

このような悩みを抱える方はいませんか?

そんな方には、徹底した学習サポートが強みの168塾がおすすめです!

生徒一人ひとり、勉強の悩みや改善点はそれぞれ違います

168塾では、受験のプロである担当コーチが、いま抱えているお悩みや勉強の状況を丁寧にヒアリングし最適な学習プランをご提案します。

また塾生専用の学習進捗確認シート、LINEを用いた毎日の進捗管理、担当コーチとの振り返り面談をおこない、勉強の質も高めていきます。

正しい勉強のやり方で、勉強量と勉強の質を高めていけば成績を飛躍的に向上させることが可能です。

168塾では現在、オンラインで無料受験相談も行っています。気になる方や相談したいことがある方はぜひ気軽にお申し込みくださいね!

\ 毎月先着30名様限定/

\ まずは168塾のことを知る /